「うちの子、模試の偏差値が50だった…これって平均レベル?」

「偏差値60の学校を目指したいけど、どれくらい大変なんだろう?」

中学受験に足を踏み入れると、誰もが一度は「偏差値」の壁にぶつかり、その数字に一喜一憂してしまいますよね。

ですが、焦らないでください。

実は、中学受験の偏差値は、私たちが経験してきた高校や大学受験のそれとは全くの別物。

「偏差値50=真ん中」という常識が通用しない、特殊な世界なんです。

この「からくり」を知らないまま志望校選びをすると、お子さんに合わない高すぎる目標を設定してしまったり、逆に「この偏差値じゃ意味がない」と可能性を狭めてしまったりするかもしれません。

この記事では、そんな中学受験の偏差値の特殊性を、誰にでも分かるように、そして具体的に解説していきます。

読み終える頃には、数字に振り回されず、お子さんの「本当の学力」を見つめることができるようになっているはずです。

我が家では息子2人とも中学受験をし、なんとか合格出来ました。

その経験から、本記事では役に立つ「生の声」をお伝えします!

【中学受験】偏差値のカラクリ、正しく見てる?大学受験との違いと「本当の学力」を知る方法

「偏差値50なのにかなり優秀」と言われてもピンときませんよね。

ほとんどの親御さんは中学受験の特殊な偏差値に戸惑います。

私も最初はよくわかりませんでした。

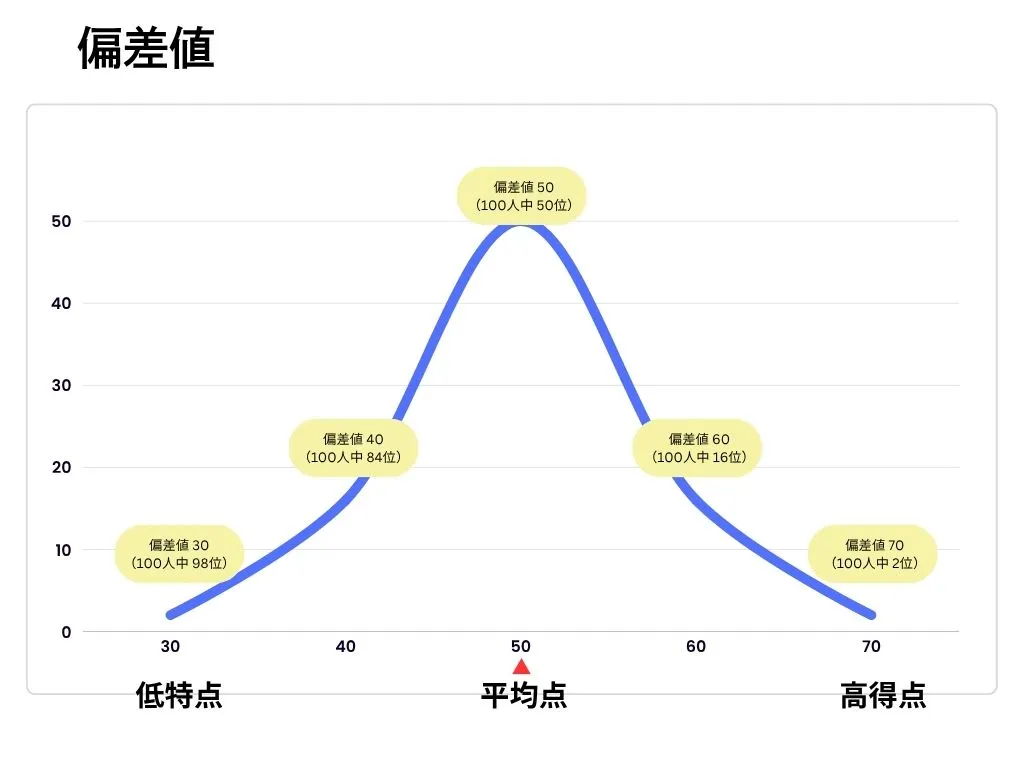

偏差値とは「ある集団の中で、自分がどのくらいの位置にいるかを示す便利なものさし」と理解しておけば大丈夫です。

平均点を取った人が「偏差値50」となり、それより点数が高ければ50より上、低ければ50より下になります。

重要なのは、この「ある集団」が何なのかということです。

なぜ?中学受験の「偏差値60」が想像以上に難しい理由

中学受験で学校を選ぶ際、高校や大学受験の感覚で最初は偏差値60前後を目安にする人が多いと思います。

- 「どうせ受験するなら、偏差値60位の学校をねらってチャレンジしたい」

- 「偏差値50以下なら公立校に行っても変わらないじゃん」

って大体の人は考えがちです。

でも、偏差値60ってめちゃくちゃ大変なんです。

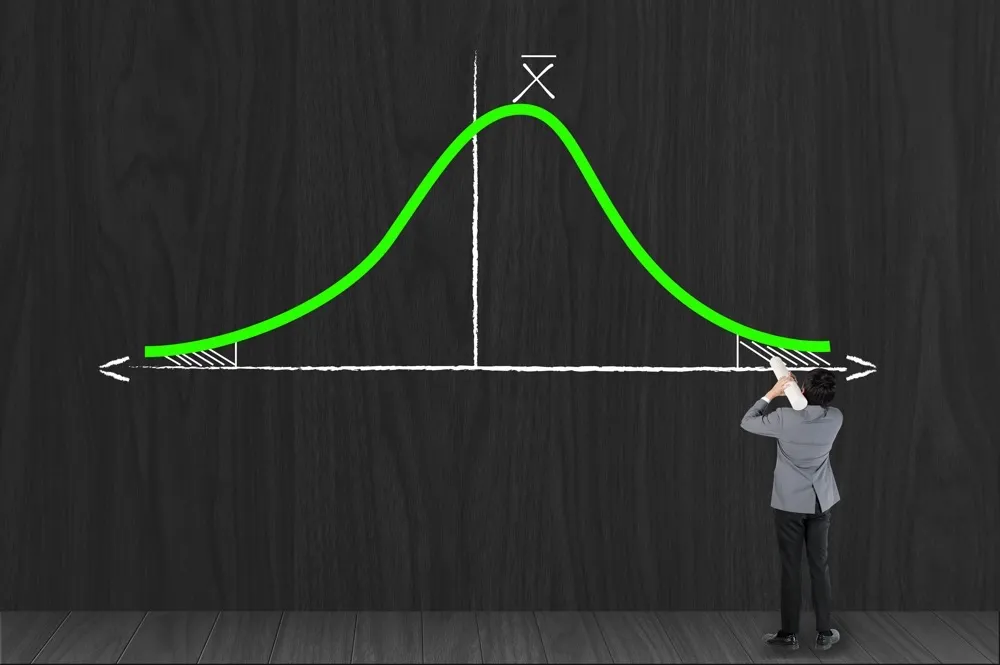

わかりやすく言うと、仮に100人がテストを受けたとして偏差値60は全体の16%ということになりますよね。

つまり、100人中16位ということです。

下の図を見るとわかりますが、かなりトップクラスですよね。

これを見れば、偏差値60がとても大変な事なのだと理解しやすいと思います。

中学受験の偏差値と小学生全体の偏差値との比較

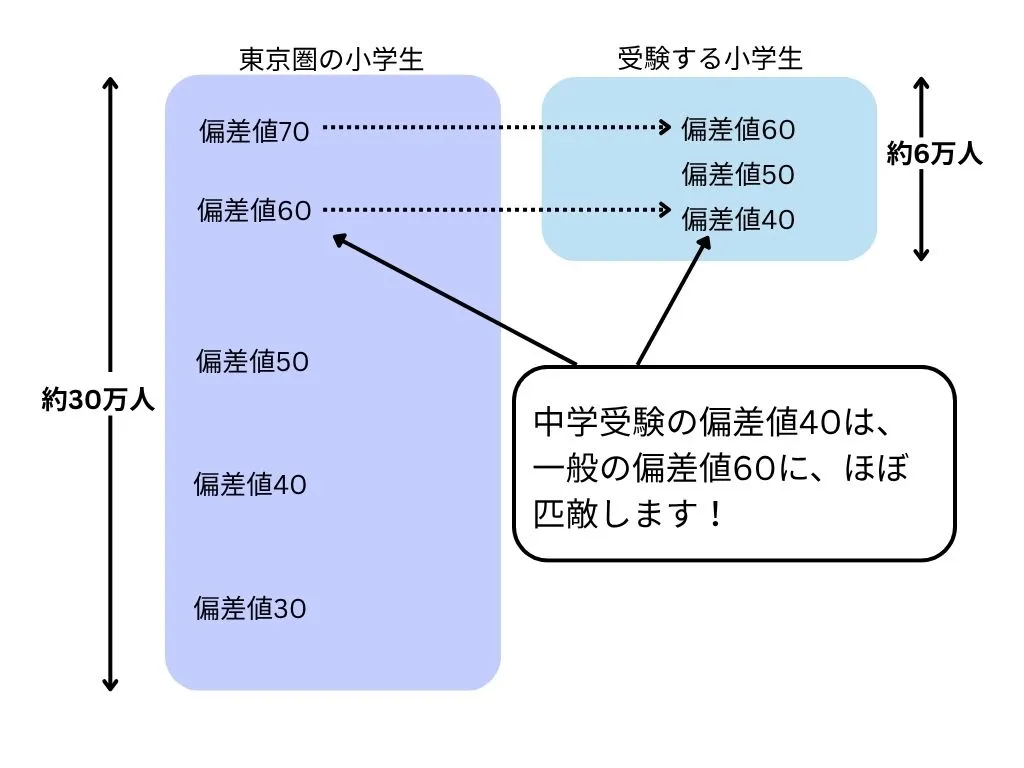

次に、中学受験の偏差値と、小学生全体の偏差値を比較してみましょう。

…想像してみてください。

あなたの子供のクラスで、学力テストのトップ10の子たちだけが集まって、もう一度テストを受けるとしたらどうでしょう?

その中で「真ん中」の5番になるのは、とてつもなく大変ですよね。

中学受験とは、まさにそれと同じ状況なんです。

首都圏の小学6年生のうち、受験するのは学習意欲の高い上位約20%と言われています。

つまり、中学受験における偏差値50とは、その精鋭たちが集まった中での「真ん中」。

これを小学生全体で見れば、偏差値60以上に相当する、非常に優秀な成績なのです。

「うちの子、偏差値40台だわ…」と落ち込む必要は全くありません。

それは、小学生全体で見ればトップクラスの学力を持っている証なのです。

中学受験で偏差値50の学校でも、高校受験では偏差値60以上になる

中学受験は一部の子どもしか受けなかったのに対して、高校受験をする割合はおよそ97%。

高校受験はほぼ全員の中学生が受けると思います。

勉強が得意な子も苦手な子もほぼ全員が受験をします。

そのため、高校受験における偏差値は全体の偏差値と同等になり、中学受験で入った偏差値50の学校の偏差値は60以上になります。

「偏差値50の子供たちが頑張って偏差値60以上になったんじゃないの?」って思いがちですが、違うんですよね。

ワタクシは恥ずかしながら、そう思ってました。

中学受験の際に、偏差値40でも「うちの子全然ダメじゃないか」なんて考えないで下さい。

すごく優秀ですよ。

お父さんなら知っておきたい中学受験については、関連記事「中学受験することになったら?父親なら知っておきたい最低限の事」もご参照ください。

中学受験で偏差値50の学校の高校の偏差値は?

中学受験で偏差値50の学校が、高校ではどれ位の偏差値になるのか見てみましょう。

| 学校名 | 中学校偏差値 | 高校偏差値 |

| 巣鴨 | 55 | 73 |

| 青稜 | 52 | 64 |

| 成蹊 | 50 | 69 |

| 函館ラ・サール | 50 | 68 |

| 安田学園 | 50 | 66 |

同じ学校でも、高校の方が10〜20高くなっていることがわかります。

学校選びの基準がだいぶ変わったのではないかと思います。

模試によって偏差値は異なる

偏差値は受ける模試によって変わります。

それぞれの塾が主催する模試の偏差値について、男子御三家、女子御三家を例に見てみましょう。

男子御三家(開成、麻布、武蔵)

| SAPIX | 四谷大塚 | 日能研 | 首都圏 | |

| 開成 | 67 | 71 | 72 | 78 |

| 麻布 | 62 | 68 | 67 | 76 |

| 武蔵 | 60 | 64 | 66 | 74 |

女子御三家(桜蔭、女子学院、雙葉)

| SAPIX | 四谷大塚 | 日能研 | 首都圏 | |

| 桜蔭 | 62 | 71 | 67 | 77 |

| 女子学院 | 61 | 69 | 67 | 76 |

| 雙葉 | 58 | 68 | 65 | 75 |

サピックスと首都圏模試では、偏差値が10以上も違いますよね。

その原因は、サピックスには御三家など超難関校を目指す子供が多く在籍しているので、必然的に母集団の成績が高くなります。

対して他の塾の子たちは、超難関校から中堅校まで幅広い学校を目指す子供が多いので、母集団の成績が下がります。

それぞれの模試の結果に一喜一憂せず、冷静に結果を見て状況を捉える必要があります。

塾によって合否判定の表現が異なる

塾によって「R4」や「80偏差値」など呼び方は様々ですが、これらは「その偏差値を取れていれば、合格する可能性が80%ですよ」というラインを示すものです。

(※ 塾によっては50%ラインを基準にしている場合もあります)

つまり、模試の結果を見るときは、単純な偏差値の数字だけでなく、「志望校の合格可能性80%ラインに対して、今どのくらいの位置にいるか」という視点で見ることが非常に重要です。

例えば、SAPIXの模試では開成中学の合格率80%以上の偏差値は67です。

また、四谷大塚の模試では偏差値は71、日能研では偏差値72です。

それぞれの模試で、その偏差値を取れば、10人中8人は合格しますよということになります。

塾は違えど基準は同じなので、希望する学校の偏差値に届く点数をとっていれば、合格率80%だということです。

| 合格可能性 | SAPIX | 四谷大塚 | 日能研 | 首都圏 |

| 合格率80% | 予想偏差値 | 80偏差値 | R4 | 偏差値一覧 |

| 合格率50% | ー | 50偏差値 | R3 | ー |

| 合格率20% | ー | R2 | ー |

〈参考リンク〉各塾の中学校偏差値

偏差値だけで学校を選んではいけない

受験する学校を選ぶ際は、偏差値だけで学校を選んではいけません。

頑張って偏差値が高い学校に入ったとしても、勉強についていけなくて落ちこぼれてしまう可能性もあります。

偏差値が高くなくても、学校の雰囲気、先生、生徒たちと子供が合っていることが一番だと思います。

学校の知名度やブランドイメージではなく、その学校がお子さんに合っているか考えなくてはいけません。

- 学校が綺麗

- 設備が充実している

- 入りたい部活がある

- 面白そうな先輩がたくさんいる

- いじめがない

- 楽しそうな学校行事がある

など、学校によって偏差値だけではわからない、様々な特色があります。

お子さんが「その学校に行きたい」と思える場所じゃないと、長い学校生活が辛く厳しいものになってしまいます。

偏差値は、学校選びの基準の一つです!

まとめ 〜 偏差値は「道具」。振り回されず、賢く使いこなそう 〜

中学受験における偏差値の特殊性、ご理解いただけたでしょうか?

ポイントをまとめると、

- 中学受験の偏差値50は、小学生全体で見れば偏差値60以上の優秀層。

- 高校受験の偏差値とは母集団が違うため、数字は10~20上がる。

- 模試によって偏差値の出方は違う。大切なのは「集団の中での立ち位置」。

偏差値は、お子さんの学力を客観的に測り、志望校を選ぶ上で非常に便利な「道具」です。

しかし、それは数ある道具の一つに過ぎません。

最も大切なのは、その数字に一喜一憂し、親子で振り回されることではなく、「お子さんの本当の学力と個性を理解し、最も輝ける場所はどこか」を見つけてあげること。

偏差値という道具を賢く使いこなし、説明会や文化祭で肌で感じた学校の雰囲気と照らし合わせながら、お子さんにとって最高の学校選びをしてあげてください。

この記事が、その一助となれば幸いです。

コメント