「あの人、本当に二枚目だよね」

「今日の会議はまさに修羅場だったよ」

「彼の芸はすっかり板についてきたね」――。

というように、私たちの日常会話には、実は江戸時代に庶民のエンターテイメントとして花開いた歌舞伎に由来する言葉がたくさん隠されています。

まるで現代の流行語のように、当時の人々の間で使われ、芝居の面白さや役者の魅力とともに世に広まっていった言葉たちが、400年の時を超えて、今もなお私たちの生活の中でも使われています。

中には「え!これも!?」と意外に思う言葉も、一つや二つではありません。

歌舞伎と聞くと、「なんだか難しそう」「敷居が高い」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、その言葉の数々を知れば、歌舞伎が当時の人々にとっていかに身近で、刺激的で、そして生活に密着したエンターテイメントであったかを感じ取れるはずです。

この記事では、そんな歌舞伎に由来する意外な日常語をたっぷりとご紹介します。

言葉の語源や、歌舞伎の舞台でどのように使われていたのかを知ることで、日本語の奥深さや面白さを再発見できるだけでなく、歌舞伎そのものへの興味も湧いてくるかもしれません。

さあ、あなたも言葉のタイムトリップに出かけ、歌舞伎の粋な世界を覗いてみませんか?

そもそも歌舞伎ってどんなもの?

日常に溶け込む言葉たちをご紹介する前に、まずは「歌舞伎」そのものについて簡単におさらいしておきましょう。

言葉が生まれた背景を知ることで、より深くその意味合いを理解できるはずです。

歌舞伎の起源は、今から約400年以上前の江戸時代初期、慶長8年(1603年)に京都で出雲の阿国(いずものおくに)という女性が始めた「かぶき踊り」とされています。

「かぶき」とは、当時の流行の先端を行くような奇抜なファッションや行動を指す「傾く(かぶく)」という言葉から来ており、その斬新なパフォーマンスはまたたく間に庶民の心をとらえました。

しかし、その人気から風紀を乱すという理由で、江戸幕府によって女性が演じる「女歌舞伎」や美少年が演じる「若衆歌舞伎」が禁止されてしまいます。

その後、成人男性のみが演じる「野郎歌舞伎(やろうかぶき)」へと姿を変え、これが現在の歌舞伎の直接的な原型となりました。

男性が女性の役もこなす「女方(おんながた)」という独特の役柄が生まれたのもこの頃です。

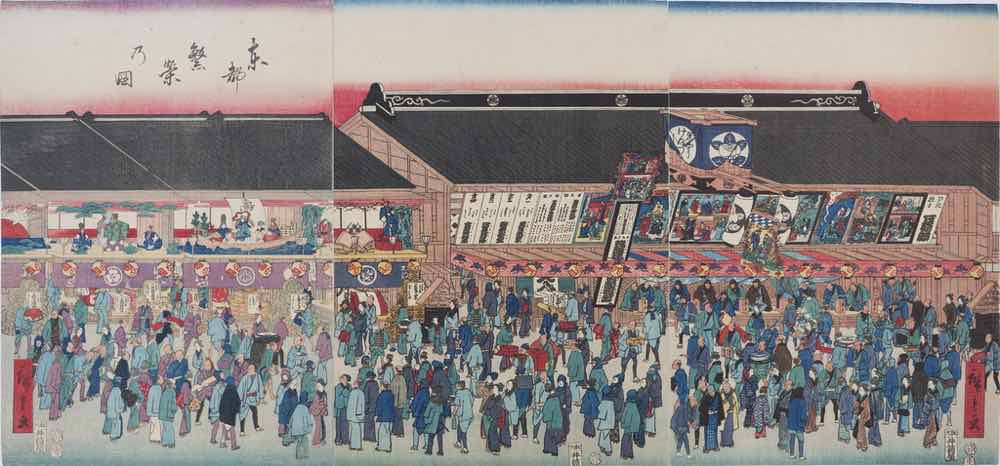

江戸時代を通じて、歌舞伎は庶民最大の娯楽として発展を遂げます。

歌舞伎は時代の変化に対応しながら、常に庶民の心に寄り添い、彼らの喜怒哀楽を映し出す鏡のような存在でした。

だからこそ、そこで生まれた数々の言葉が、芝居の枠を超えて人々の日常会話に浸透し、現代にまで受け継がれてきたのでしょう。

こちらの記事で詳しく解説いているので、ぜひ見てください!

マジで多い歌舞伎由来の言葉

それでは、いよいよ本題です。

私たちの周りに溢れている、歌舞伎生まれの言葉たちを、あいうえお順にご紹介していきましょう。

昔は読み書きができなくても、歌舞伎の台詞は覚えてる人も珍しくなかったそうですよ。

あ

愛想(あいそ)をつかす

「相手が嫌になって、つれない態度を取る、見限る」と言う意味で、普通に日常でよく使われますよね。

歌舞伎の演目の中で「相思相愛の男女が何らかの理由で縁を切る場面」から言われるようになった言葉です。

歌舞伎の演目には、女が男の出世や将来のために、泣く泣く別れを切り出し、それを浮気や心変わりと誤解した男が怒って殺傷するような悲劇に向かっていく物語が多いです。

「相手を嫌いになったり、見限る」と言うよりも、「相手のためを思って」という理由なのが、現在の使われ方とちょっと違いますね。

赤っ恥(あかっぱじ)

ひどく恥をかくこと、大勢の前で恥をさらすことを言います。

芝居で恥をかく場面の役者が、顔を真っ赤にする化粧(隈取の一種)をしたことや、恥ずかしさで顔が赤くなる様を強調した表現が由来となっています。

板(いた)につく

経験を積んで、動作や態度が、その地位・職業に合ってくる事を言いますよね。

「店長の仕事が板についてきた」とか「板についた司会ぶり」なんて使います。

「板」とは舞台のこと。

「俳優が経験を積んで、舞台(板)の上でしっかりと芸を演じられるようになった」など、演目にきちんと調和している様子を指す言葉として生まれました。

ちなみに、舞台の幕が上がった時に、俳優が舞台にいることを「板付き」と言いますが、意味が異なるので注意して下さい。

一枚看板(いちまいかんばん)

グループの中心人物、代表人物のことです。

芝居小屋の前にかかげた看板には、演目とその一座を代表する役者の名前や舞台姿が描かれていました。

その事から「一枚目の看板に名前ののるほどの役者」と言う意味で出来た言葉です。

(「看板役者」と同じ意味ですね。)

市松模様(いちまつもよう)

チェッカーフラッグや鬼滅の刃の炭治郎が着ている着物の柄のような、色違いの格子型模様です。

この当たり前の柄も、歌舞伎が由来なんですね。

江戸時代の歌舞伎役者、初代・佐野川市松がこの模様の服を愛用していたことから流行し、「市松模様」と呼ばれるようになったそうです。

裏方(うらかた)

文字通り、舞台裏で働くことですね。

舞台を境に客席側を「表」、楽屋側を「裏」と呼び、それぞれで働く人を「表方」「裏方」と言います。

「表方」は受付やチケット係、売り子や誘導員など、主に観劇に来たお客さんと接する仕事をする人を指します。

「裏方」は大道具方や小道具方、音響や照明、床山など、お客様からは直接見えないところで仕事をする人を指します。

ちなみに演者は表も裏もどちらにも属しません。

表方、裏方両方に助けられて仕事をすると言う位置づけです。

うんざり

物事に飽き飽きして、嫌になること、退屈でたまらないさまを言います。

歌舞伎の演目『暫(しばらく)』の中で、主人公の鎌倉権五郎景政が悪人たちをねめつける場面で「据え膳食わぬは男の恥、さてその次は…」といった長台詞があり、そのあまりの長さに悪役が「もう聞き飽きた、うんざりだ」という意味合いの仕草や表情をしたことから広まったとされています。

また、「うむ(倦む)」と「さる(去る)」が合わさったという説もあります。

お家芸(おいえげい)

現在では「得意な事」を意味して使われています。

オリンピックで柔道なんかは「日本のお家芸」なんて使われますよね。

歌舞伎では、その家に代々伝わる得意芸の事を意味します。

大入(おおいり)

興行が成功し、たくさんお客さんが来たことを「大入り」と言います。

相撲や寄席、歌舞伎などでも文字通り、客がたくさん入った状態のことを言いました。

江戸時代の芝居小屋では、大入りになると「大入」と書かれた袋(大入袋)に関係者へ祝儀が配られました。

これは現代の興行でも見られる習慣です。

大喜利(おおぎり)

「大詰め」の由来と同じく、歌舞伎の演目構成に由来しています。

一番目の最後の幕を「大詰め」、二番目の最後の幕を「大切(大喜利)」と言います。

日曜日にやっている「笑点」の人気コーナーとして有名ですが、「客も喜び、演者も利を得る」という事から縁起をかついで「大喜利」と名付けたとされています。

大御所(おおごしょ)

ある分野で長年にわたり最高の地位にあり、大きな影響力を持つ人のことを言います。

もとは引退した将軍や、隠居した大名の敬称で使われ、歌舞伎界では特に功績のあった名優や、長年一座を支えてきた重鎮の役者を指して使われるようになりました。

「映画界の大御所である彼の一言は、非常に重みがある。」という風に使いますよね。

大立ち回り(おおたちまわり)

普段はあまり使わない言葉かもしれませんが、時代劇なんかのチャンバラシーンなどでよく使われます。

いわゆる、つかみ合いの派手な喧嘩です。

大詰め(おおづめ)

物語の最終段階を意味する言葉として使われています。

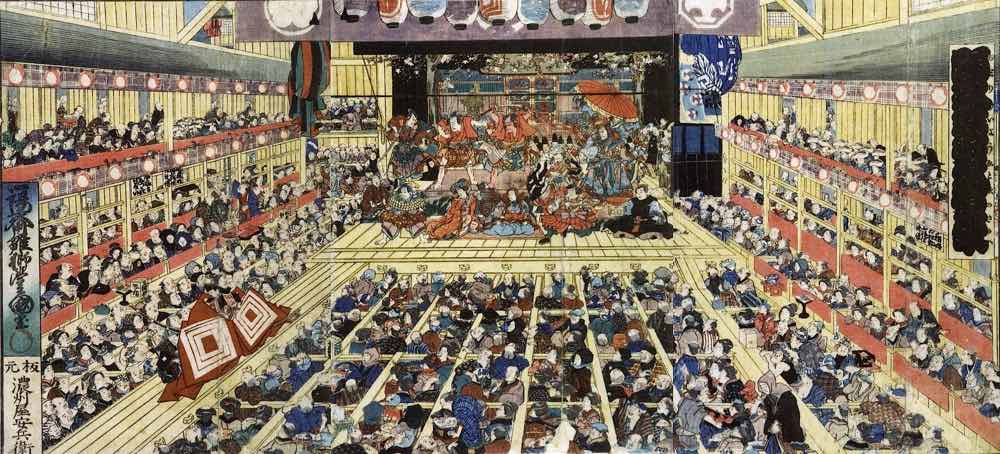

歌舞伎では、江戸時代の寛政(18世紀末)頃は一日にも及ぶ長い作品もあり、それを一番目(時代物)、二番目(世話物)に分けて上演していました。

その際、一番目の最後の幕を「大詰」、二番目の最後の幕は「大切(大喜利)」と呼んでいたそうです。

おじゃん

物事が途中でだめになること、画が中止になることと言った意味でよく使われますね。

歌舞伎の芝居の終わりに火事の場面などで使われる半鐘の「じゃんじゃん」という音が由来と言われています。

「終わり」「おしまい」を意味する隠語として使われ始め、それが転じて計画などが途中でダメになることを指すようになったとされています。

十八番(おはこ)

レパートリーの中で最も得意なものを指します。

「私のカラオケの十八番は・・・」なんて飲み会で上司が言い出したら、地獄の時間が始まります。

もともとは、江戸時代の天保年間(1831-1845)に七代目市川團十郎(当時五代目市川海老蔵)が一代目、二代目、四代目の市川團十郎が得意としてきた演目を十八個選び、「歌舞伎十八番」と名付けました。

その台本を、桐の箱に入れた事に由来します。

御曹司(おんぞうし)

歌舞伎では、一座を統率する最高の役者である座頭や名優の子息のことを御曹司と呼んでいたそうです。

その名残で、身分や地位の高い人の子供を御曹司と呼ぶようになりました。

か

書き入れ時(かきいれどき)

商店などで客が多く、最も利益の上がる時、繁忙期のことを言いますよね。

歌舞伎では、芝居小屋の帳場が、観客が多くて大入りになり、帳簿への書き入れに忙しい時のことから、使われるようになりました。

特に年末やお盆などは芝居も盛況で、まさに書き入れ時でした。

例:「年末商戦は、百貨店にとって最大の書き入れ時だ。」

楽屋(がくや)

元々は舞楽(舞を伴う雅楽)の用語で、演奏する場所と準備や休憩をする場所をまとめて楽之屋と呼んでいたそうです。

その後、準備や休憩をする場所の事だけになりました。

敵役・悪役(かたきやく・あくやく)

物語などで主人公と敵対する役のことで、転じて、人から嫌われる損な役回りです。

歌舞伎では、主人公に敵対する重要な役柄です。

単なる悪人ではなく、魅力的な敵役は芝居を大いに盛り上げました。

公家悪(くげあく)、実悪(じつあく)、色悪(いろあく)など、様々なタイプの敵役が存在します。

「彼は進んで悪役を買い、チームの雰囲気を引き締めた。」なんて言いますよね。

型破り(かたやぶり)

伝統的な型や様式を打ち破り、独自の新しい方法をとることを言います。

歌舞伎では代々受け継がれてきた演技の「型」があります。

これを熟知した上で、あえてその型を破り、新しい魅力的な演技を生み出すことを言いました。

※ 単に型を知らないのとは異なるので注意。

例:「彼の型破りな発想が、新商品開発の突破口となった。」

看板役者(かんばんやくしゃ)

劇団やチームなどで、最も人気があり集客力のある中心人物のことを言います。

江戸時代の芝居小屋の入り口には、その日の出演者や演目を描いた絵看板が掲げられました。

その中でも特に目立つように大きく描かれるのが、一座のスター役者。

そこから、集客の要となる人気役者を指すようになりました。

「彼女は、今や劇団の看板役者として、多くのファンを魅了している。」なんて言いますよね。

口説き(くどき)

歌舞伎では、くどくど長く心中を吐露したり、嘆き悲しむ芝居の型の事だそうです。

今では、相手を説得させるために、しきりに意中を訴えたり、懇願したりする意味になりました。

忠臣蔵で「色良い返事聞くまでは、口説いて、口説いて、口説きぬく」と言う男女の間でしきりに懇願する様が元になっています。

黒幕(くろまく)

歌舞伎の黒幕は、夜の背景を表す背景幕として用いられたり、死んだ人物を消すための消し幕として使われていました。

また、舞台の不必要な部分を隠す袖幕としても使われ、何かを見えないようにために使われました。

現在では、自分は表にでず、裏で他人を操って影響力を行使する人の意味で使われています。

こけら落とし

「こけら」は木を削った時に出来る屑のことです。

新築や改築工事の終わりに、屋根や足場のこけらを落とす、おめでたい習慣があったそうです。

その後、劇場工事の完成を意味するようになり、さらに興行の最初の事を意味するようになりました。

さ

差金(さしがね)

黒く塗ったさおの先に針金をつけ、蝶や小鳥、小動物などの人形を操る小道具の事だそうです。

本来はただの小道具の事でしたが、意味が飛躍して「裏で糸を引く者がいる」と言うように使われるようになりました。

三枚目(さんまいめ)

江戸時代、芝居小屋の外看板の三番目に、滑稽な役を演じる「道化方(どうけがた)」を描いた事に由来します。

今では、面白いことをしたりいったりする人の事を指しますよね。

ちなみに、外看板は8枚あり、それぞれに描かれる役柄が決まっていました。

一枚目(主役):演目の主人公が書かれ、「一枚看板」「座頭役者」などと呼ばれます。

二枚目(色男):容姿端麗な優男。

三枚目(道化):滑稽な役が書かれ、演目を盛り上げる役です。

四枚目(中軸):中堅役者で、みんなのまとめ役。「なかじく」と読みます。

五枚目(敵役):主役に立ちはだかる悪役やライバルです。

六枚目(実敵):敵方ですが、善良で憎めない人物が書かれます。「じつがたき」と読みます。

七枚目(実悪):物語の真の敵で、全ての悪事の黒幕です。要するにラスボス的なもの。

八枚目(座長):役者ではなく、一座の元締めが書かれます。

芝居(しばい)

元々は「芝生の生えている場所」と言う意味で、柵に囲われた芝生の生えた場所が見物席だった事に由来します。

これが「演技の事」を意味する事になったそうです。

修羅場(しゅらば)

歌舞伎では、激しい戦いの場面の事を言います。

特に武士や男女間の激しい争いや葛藤を描く場面を指し、緊迫感あふれる演出がなされました。

もとは仏教用語で、阿修羅(あしゅら)が帝釈天(たいしゃくてん)と戦う激しい戦場のことを言いました。

今では激しい争いの意味で使われます。

嫁と浮気相手が出くわした時のアレです。

正念場(しょうねんば)

歌舞伎では、最も大事なところや、その役の真骨頂を見せるべき重要な場面を指しました。

元々は、その役の本心や心底を表す場面を「性根場」と呼んでいましたが、これが転じて正念場と言うようになりました。

他にも仏教用語の「正念(正しい精神統一)」からという説もあります。

素顔(すがお)

化粧をしていない顔、ありのままの姿や本性のことを言います。

歌舞伎では、役者が舞台化粧を落とした、普段の顔のことを言い、そこから転じて「飾らない本来の姿」を指すようになりました。

「いつもは強気な彼女の、涙にもろい素顔を見てしまった。」なんて言いますよね。

助六寿司(すけろくずし)

稲荷寿司と巻き寿司を詰めた寿司のことですね。

「お寿司買ってきたよー!」って言われて助六寿司でもがっかりしないでください。

歌舞伎十八番の演目「助六」に登場する、助六の愛人「揚巻」の名前に由来しています。

稲荷寿司の「油揚げ」と、巻き寿司の「巻」を合わせて名付けられました。

捨て台詞(すてぜりふ)

今では、別れ際に言う、負け惜しみや侮蔑的な発言の事を言います。

言われた方の気分が、すごく悪くなるヤツです。

歌舞伎では、役者が舞台から去り際に、観客の印象に残るような気の利いたセリフや、相手への未練や怒りを込めた一言をアドリブで言うこと。

世界(せかい)

今では「世界」は「World」って意味で使われますが、これも歌舞伎が由来になった言葉なんですね。

主に歌舞伎狂言で使われる言葉で、背景設定となる時代設定・人物設定の前提となる枠組みを「世界」と呼んでいたそうです。

世話女房(せわにょうぼう)

もともと歌舞伎の世話では、貧乏な生活の苦しみや悲哀を見せる場面を「世話場」と言い、それに出てくる庶民の女房の事を世話女房と言いました。

それが現在では、手際よく舵を切り盛りし、旦那さんの面倒をよく見る妻の事を言うようになりました。

前座(ぜんざ)

主役や真打ちの前に出て演じる、まだ修業中の演者のことを言います。

いわゆる「本番前の座を暖める役割」ってやつです。

もともと歌舞伎では、主要な演目が始まる前に、観客の雰囲気を作るために短い芝居や舞踊を披露する下級役者のことを言いました。

また、寄席などでも使われる言葉です。

例:「彼は長い前座修行を経て、ようやく主役の座を掴んだ。」

千秋楽(せんしゅうらく)

複数日にわたる興行の最終日。

雅楽の曲名「千秋楽」から取られたと言われています。

この曲がめでたい席や終わりに演奏されたことから、興行の最終日を指すようになりました。

ちなみに、江戸時代の芝居小屋では、数週間から一ヶ月以上の長期公演が普通でした。

千両役者(せんりょうやくしゃ)

1年間で千両(約1億円)稼ぐ役者の事を言いました。

最初の千両役者は、二代目市川團十郎だそうです。

これが、今では実力や才能が抜きん出ている優れた人物を指すようになりました。

た

ただ乗り(ただのり)

乗り物の料金を払わずに乗ること、無賃乗車。

歌舞伎の演目『助六由縁江戸桜(すけろくゆかりのえどざくら)』の主人公・助六が、船に乗る場面で船頭に「ただ(無料)で乗せろ」と啖呵を切るシーンがあります。

この「ただで乗る」という言葉が広まったとされています。

立役者(たてやくしゃ)

ある物事を成功させるために中心となって活躍した人や功労者のことを言います。

歌舞伎では、一座の主役を務める男役のトップのことを「立役者」と言いました。

「立女方(たておやま)」に対する言葉で、一座の顔であり、興行の成否を左右する重要な存在でした。

「このプロジェクトの成功は、彼のリーダーシップによるところが大きい。まさに立役者だ。」と言いますよね。

だんまり

歌舞伎の演出の一つで、暗闇の中で登場人物たちが互いに探り合いながら無言で立ち回る場面のこと。

観客は息を凝らしてその緊張感を見守りました。

これが、押し黙って何も言わないと言う意味で使われるようになりました。

彼女と喧嘩して、だんまりを決められたらとても困ります。

茶番(ちゃばん)

歌舞伎の役者の中でも地位が高くない大部屋役者たちは、お茶の給仕もしていて、そのことを「茶番」と言いました。

いわゆる「お茶汲み当番」ですね。

この「茶番」たちが、お茶を配る際に、気の利いた滑稽な芝居をした事から、クスッと笑える芝居のことを「茶番狂言」と言われるようになり、広がった言葉です。

見え透いた芝居とかバカバカしい芝居の事を意味します。

あまりにウソが見え見えだったり、見え透いているとうんざりされてしまいます。

どさ回り

歌舞伎の隠語で、旅興行を意味します。

江戸時代に行われていた島流で「佐渡」を逆から読んだと言う説もあります。

今では、決まった拠点を持たずに地方巡業をするとか、その劇団の事を言いますが、仕事で営業する事も「どさ回り」って言いますね。

トチる

歌舞伎で、台詞を忘れたり間違える事を言います。

江戸時代では、座席を前から「いろはにほへと・・・」で割り振っており、「と・ち・り」の席は前から7〜9列目に当たります。

そこは舞台や花道がよく見えて、役者の失敗も良く見えることから「とちり」と言われるようになったそうです。

逆に「と・ち・り」の席は良席とされていたので、「歌舞伎はとちりが良い」とも言われていました。

他にも、「途中でしくじる」の「途(と)」と「痴(ち=愚かなこと)」が組み合わさったという説や、「とちめんぼう(慌て者)」から来ているという説などがあります。

今では、失敗した時に「とちっちゃった」なんて使いますね。

泥試合(どろじあい)

歌舞伎の舞台に泥田を作り、その中で泥まみれになって行う立ち回りの事を言いました。

今では、お互いの弱点を暴きあったり罵り合って、周りが見ていられないようなひどい状態の事を言います。

ドロン

歌舞伎の効果音に由来します。

大太鼓を連打した時の「どろどろどろどろ」と音がしますよね。

そこから、幽霊や妖怪が登場するシーンで大太鼓を連打する演出のことを「どろん」と言うようになり、忍者が消える事も表すようになりました。

「今日はこれでドロンします」なんて言ったら、場の空気が涼しくなります。

緞帳(どんちょう)

劇場の舞台と客席を仕切る、厚地の幕のことです。

「物事の終わりや区切り」を意味します。

もともとは、オランダ語の「緞子(どんす)」という厚手の織物に由来すると言われています。

歌舞伎では、場面転換や芝居の終わりにこの幕が下ろされ、「緞帳が下りる」は芝居の終わりを意味し、転じて物事の終結を表すようになりました。

「彼の長い俳優人生も、ついに緞帳が下りる時が来た。」なんていうふうに使います。

どんでん返し

物語の結末などで、それまでの展開が大きくひっくり返ること、意外な結末のことを言います。

もともとは歌舞伎の舞台装置のことで、舞台の背景を90度後方へ反転させ、一瞬にして場面を転換する「強盗返(がんどうがえし)」が訛ったものです。

「どんでん」と音を立てて場面が大きく変わることから、物語の急転換を指すようになりました。

昔、とんねるずの「ねるとん紅鯨団」でタカさんがよく言っていましたよね。

な

なあなあ

歌舞伎の演技の一つで、「なあ」と声をかけられた相手が「なあ」と返したことに由来すると言われています。

内緒話の場面で使われます。

これが、今では馴れ合いで適当に済ますと言うような意味になりました。

名題(なだい)

(現在ではあまり使われなくなりましたが)看板に名を出す資格のある、地位の高い歌舞伎役者のことを言います。

芝居小屋の看板の上部に、大きく名前を書き出される幹部級の役者のこと。

「名題役者」「名題披露」といった言葉があります。

「彼は若くして名題役者となり、将来を嘱望されている。」(現代では「幹部俳優」などに置き換えられることが多い)

鳴り物入り(なりものいり)

大げさに宣伝したり、騒ぎ立てたりして登場することを言います。

太鼓や笛、三味線などの楽器(鳴り物)を賑やかに演奏して、華々しく登場人物を送り出したり、場面を盛り上げたりする演出から。

特に派手な登場シーンで使われました。

「鳴り物入りで始まった新プロジェクトだったが、結果は芳しくなかった。」なんてふうに使います。

二枚目(にまいめ)

「三枚目」の説明でも書きましたが、歌舞伎の外看板の二枚目に、色男役の役者の名前を書いていた事に由来します。

他の一枚目、三枚目〜八枚目については上を参照してください。

の別幕なし(のべつまくなし)

幕を下ろさずに長丁場の芝居を表す言葉だそうです。

「のべつ」は、「ひっきりなし・ぶっ続け」と言う意味だそうです。

今では、物事が絶え間なく続くこととか、手当たり次第と言うような意味で使われます。

ノリ

能や狂言ではリズム感を表し、歌舞伎では音楽に合わせて演技する事を表すそうです。

これが今では「ノリが悪い」とか「今日はノらないなぁ」なんて感じで使われます。

は

花形

もともとは「花方」が期限らしいです。

歌舞伎の役柄に関する呼称は、「方」をもともと使っていたものを、全て「形」に直して使っています。

年齢や役柄とは関係なく、明るく華やかな芸風の役者の事を指します。

対して演技の実力がある人のことを「実方」と言うそうです。

今では様々な分野で、明るく華やかなポジションの事を言いますよね。

花道

歌舞伎の舞台で、向かって左側から客席後方へ伸びている道を言います。

役者の登場や退場に使われることで、芝居の余韻を残すような演出効果もあります。

初期の歌舞伎では、役者に衣装や金銭など褒美をあげることが慣わしで、祝儀のことを「花」と呼ぶ事からきているそうです。

今では、歌舞伎の舞台だけでなく色々な場面での華やかな行路の御事を言います。

特に引退する時とかに良く言われますね。

ばれる

隠していた悪事や秘密が明るみに出ること。

舞台上で悪人の正体が「暴かれる(あばかれる)」ことを、略して「ばれる」と言ったことが由来です。

特に白浪物(盗賊物)などで、盗賊の正体が露見する場面で使われました。

一幕(ひとまく)

演劇などで、幕が開いてから閉じるまでの一区切りのことを言います。

転じて、事件や出来事の一場面、一段階。

歌舞伎の芝居は、通常いくつかの「幕」で構成されます。

幕が開いてから次の幕が下りるまでが一つの区切りです。

「第一幕」「第二幕」のように使われます。

「彼の人生の第一幕は、波乱万丈なものだった。」なんて言うふうに使われます。

ピンからキリまで

最高のものから最低のものまで、多種多様のことを言います。

「ピン」はポルトガル語の「pinta(点、良いもの)」が語源で一番良いもの、「キリ」は歌舞伎の幕切れや物事の終わりを意味する「切り」から来ており、一番最後のもの、転じて一番下のものを指すようになりました。

「キリ」が歌舞伎由来とされていて、芝居の番付の最後に書かれる役者や、物事の区切りを意味します。

例:「この店には、ピンからキリまで様々な値段の商品が揃っている。」

ま

幕の内弁当(まくのうちべんとう)

演目の終わりに幕が引かれて、次の演目が始まる「幕開け」の幕間(まくあい)を指します。

この幕と幕の間に食べる弁当の事を「幕の内弁当」と言います。

幕が引かれて芝居が終了すると、次の幕までかなりの時間があるので、この間に食べる簡素な弁当の事だったそうです。

ちなみに、俵の形のにぎり飯におかずが付いた弁当だったそうです。

今ではコンビニや駅弁など、いろいろな場所で食べられますね。

幕引き(まくひき)

芝居で幕を引くことや弾く人のことを意味します。

これが転じて、物事を終わりにする事、終わる事として使われています。

見得(みえ)

歌舞伎独特の演技で、演技の途中で体を大きく動かした後、体を固定し大きく目を見開いて睨みを効かせるのが特徴です。

初代市川團十郎が考案したとされています。

今では「見得を切る」と言いますが、自分を誇示する態度を表します。

「見栄っ張り」なんて言葉もよく言われますが、「見え」と「張る」の造語らしいです。

見せ場

物語や演技の中で、最も観客の注目を集める重要な場面。

いわゆる「腕の見せ所」です。

歌舞伎では、役者の演技や物語の展開において、最も観客に訴えかける見どころとなる場面のことを言います。

役者はここで渾身の演技を披露し、観客を魅了します。

日常でもよく使われますが、これも歌舞伎が由来です。

メリハリ

歌舞伎の台詞回しはとても独特ですが、声を緩めたり、張ったりして観客に鮮やかに聞こえるように抑揚をつけることを言います。

今ではセリフだけでなく「メリハリのある生活」などのように物事に起伏がある様を表す言葉として使われています。

あの場所もやっぱり歌舞伎に関係している

新宿に「歌舞伎町」ってありますけど、もともとあそこに歌舞伎座が立つ予定だったらしいですね。

昭和23年、戦後の娯楽街として歌舞伎を上演する劇場を作る予定だったのに計画がとん挫してしまったらしいです。

「イエイ!歌舞伎座ができるぜ!」と言って、喜んで地名まで変えたのに出来なかったと言う、何とも悲しい場所なんです。

なぜ歌舞伎由来の言葉はこんなにも多いのか?

ここまで数多くの歌舞伎由来の言葉をご紹介してきましたが、なぜこれほどまでに歌舞伎から生まれた言葉が私たちの日常に浸透しているのでしょうか。

その理由をいくつか考えてみましょう。

江戸時代における歌舞伎の絶大な人気と影響力

当時の庶民にとって、歌舞伎は最大の娯楽であり、情報の発信源でもありました。

人気役者は現代のアイドル以上の存在で、彼らの使う言葉や芝居の中のセリフは、あっという間に流行語として江戸の町に広まっていったそうです。

芝居の内容が世相を反映したり、風刺を効かせたりすることも多く、人々の共感を呼びやすかったのです。

言葉の持つエンタメ性、キャッチーさ、風刺性

歌舞伎で使われる言葉は、短いながらも場面の状況や感情を的確に、そして面白おかしく表現するものが多くありました。

「黒幕」「修羅場」「どんでん返し」など、言葉そのものがドラマチックで、人々の口にのぼりやすかったと考えられます。

また、時には権力者を風刺するような際どい表現も、庶民の喝采を浴び、隠語のように広まっていったのかもしれません。

口承で広がりやすかった時代背景

江戸時代は、現代のようにマスメディアが発達していなかったため、情報は主に口コミで広がりました。

面白い芝居の評判や、そこで使われた印象的な言葉は、人々の会話を通じて瞬く間に伝播していったことでしょう。

特に、芝居小屋という空間は、多くの人が集まり、熱気と興奮を共有する場であったため、言葉の伝播を加速させる役割を果たしました。

日本語の表現の豊かさの源泉として

歌舞伎は、役者の所作、音楽、舞台装置、そして言葉の全てが一体となった総合芸術です。

そこで磨かれた言葉の数々は、日本語の表現の幅を広げ、より情感豊かで、含蓄のあるものにしてきました。

比喩表現や、状況を一言で表す的確な言葉は、時代を超えて使いやすく、私たちの言語生活を豊かにしてくれているのです。

これらの要因が複合的に絡み合い、歌舞伎由来の言葉は庶民の生活に深く根付き、日本語の語彙として定着していったと考えられます。

まとめ

いかがだったでしょうか?

「え!これも?」と感じる物が多かったと思います。

普段何気なく使っている言葉にも、実は日本の伝統芸能である歌舞伎の豊かな世界が広がっていることを感じていただけたなら幸いです。

今回ご紹介した言葉以外にも、歌舞伎に由来する言葉はまだまだたくさん存在します。

言葉の語源を知ることは、単に知識が増えるだけでなく、私たちの文化や歴史に対する理解を深め、日本語そのものの面白さや奥深さを再発見するきっかけにもなります。

私たちの言葉は、先人たちが育んできた文化の結晶です。

その一つ一つを大切にしながら、豊かな日本語と共にある日常を、より味わい深く楽しんでいくことが、大人の嗜みとしては必要かと思います!

コメント