「歌舞伎って難しそう…」

「どの演目から観たらいいかわからない」

そんな風に思っていませんか?

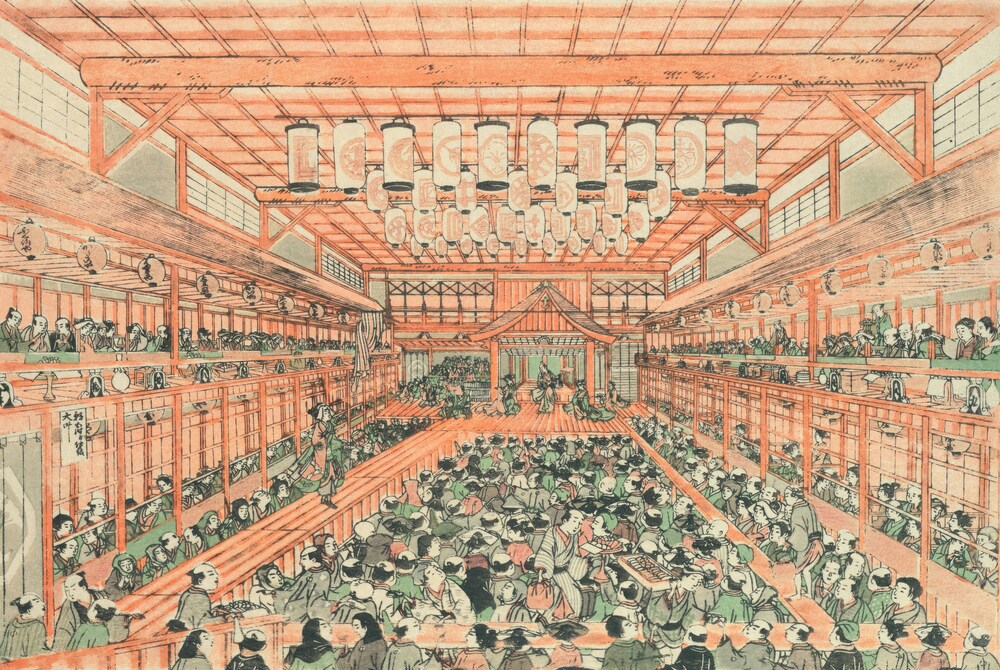

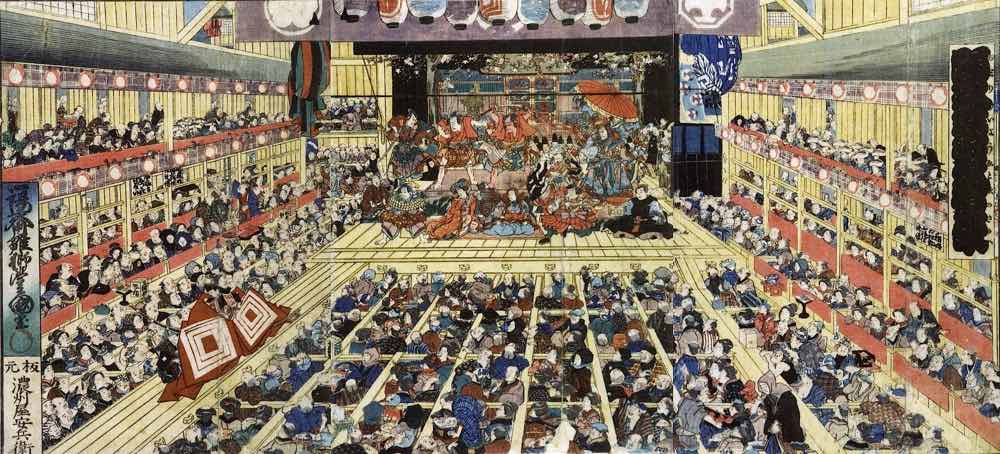

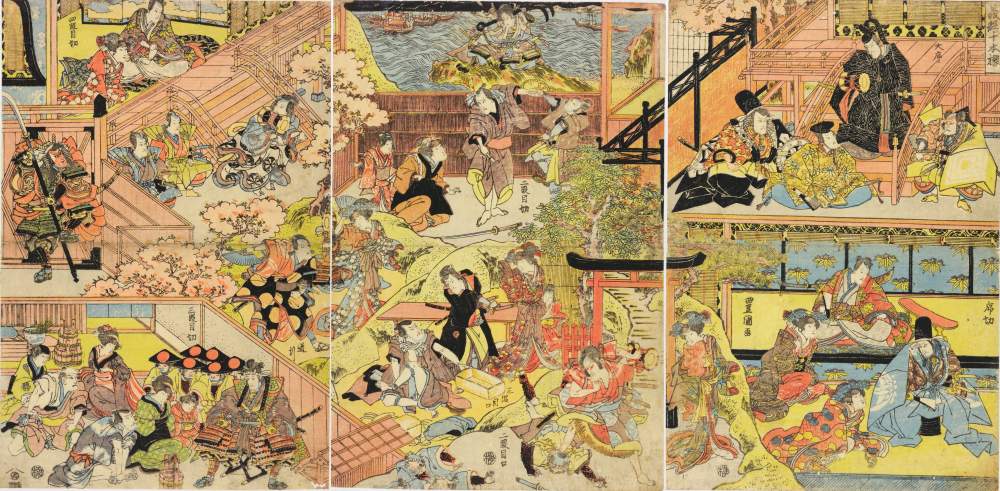

400年以上の歴史を持つ日本の伝統芸能、歌舞伎。

その魅力は、豪華絢爛な衣装や化粧、独特の様式美、そして何より、時代を超えて愛され続ける物語の力にあります。

しかし、数多くの演目があるため、どこから手をつけていいか迷ってしまうのも事実。

そこで今回は、歌舞伎ファンはもちろん、これから歌舞伎を観てみたいという初心者の方にもぜひ知っておいてほしい、代表的な演目を厳選してご紹介します。

この記事を読めば、きっとあなたも歌舞伎の世界に足を踏み入れたくなるはず。

さあ、一緒に珠玉の物語を巡る旅に出かけましょう!

歌舞伎の起源や歴史については、こちらの記事で書いています!

歌舞伎の演目を理解する鍵 ~ジャンルを知ろう~

本題に入る前に、歌舞伎の演目の主なジャンルについて簡単に触れておきましょう。

これを知っておくと、演目の背景や特徴が掴みやすくなります。

時代物(じだいもの)

江戸時代より前の武家社会や公家社会を舞台にした、歴史上の出来事や伝説に基づく物語。

様式的な演技や格式高い言葉遣いが特徴で、忠義や義理のような、運命に翻弄される人々のドラマが描かれます。

代表例:「仮名手本忠臣蔵」「菅原伝授手習鑑」「義経千本桜」など。

世話物(せわもの)

江戸時代の町人社会を舞台に、庶民の日常生活や事件、恋愛などをリアルに描いた物語。

より写実的な演技や話し言葉に近いセリフが特徴で、義理と人情の板挟みや世間のしがらみに苦しむ人々の姿が描かれます。

代表例:「曽根崎心中」「東海道四谷怪談」「三人吉三廓初買」など。

舞踊劇(ぶようげき)/ 所作事(しょさごと)

物語性を持ちながら、舞踊を中心とした演目。

美しい衣装や舞台装置、役者の巧みな踊りが見どころ。

歌詞や伴奏音楽が物語や登場人物の心情を表現します。

代表例:「京鹿子娘道成寺」「藤娘」「連獅子」など。

新歌舞伎(しんかぶき)

明治時代以降に、坪内逍遥や岡本綺堂といった作家たちによって書かれた新しい感覚の演目。

西洋演劇の影響を受け、心理描写や合理的な筋立てを重視する傾向があります。

これらのジャンルを知っておくだけでも、演目選びの参考になります。

それでは、いよいよ知っておくべき代表的な演目を見ていきましょう。

【時代物】歌舞伎の真髄!壮大な歴史ドラマ

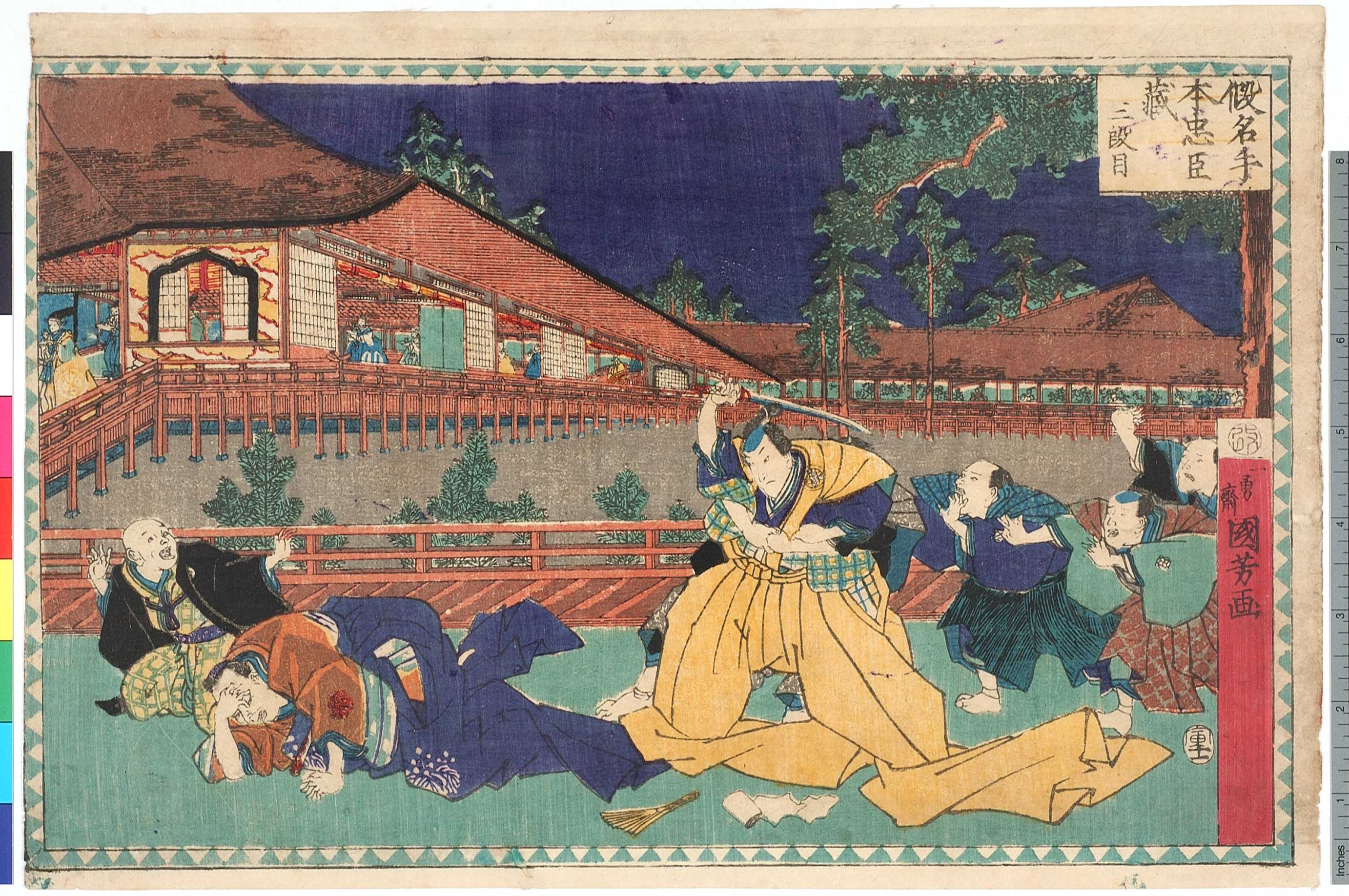

仮名手本忠臣蔵(かなでほんちゅうしんぐら)

これぞ歌舞伎の代名詞!

赤穂浪士の討ち入り事件を題材にした、全十一段に及ぶ超大作。

武士の「忠義」をテーマに、主君の仇を討つために苦難を乗り越える浪士たちの姿と、それに翻弄される人々の人間ドラマを壮大なスケールで描きます。

見どころ

勘平の悲劇(五段目・六段目)

恋人お軽との道行きから、誤解と運命のいたずらによって破滅へと向かう勘平のドラマは涙を誘います。

なぜ知っておくべきなのか?

歌舞伎の様式美、構成の巧みさ、登場人物の魅力、そして日本人の心に深く響く「忠義」の物語として、まさに歌舞伎の集大成といえる作品です。

通しで上演されることは稀ですが、各段が独立して上演されることも多いので、まずは気になる段から観てみるのもおすすめです。

菅原伝授手習鑑(すがわらでんじゅてならいかがみ)

平安時代の優れた学者・政治家であった菅原道真が、藤原時平の讒言によって左遷され、非業の死を遂げるまでを描いた物語。

「仮名手本忠臣蔵」「義経千本桜」と並び、歌舞伎三大名作の一つに数えられます。

見どころ

車引(くるまびき)の場

梅王丸、松王丸、桜丸の三つ子の兄弟が、それぞれの主君への忠義のために敵味方に分かれて対峙する名場面。

荒事(あらごと)と呼ばれる豪快で様式的な演技が見どころです。

寺子屋(てらこや)の場

最も有名な場面の一つ。

我が子を道真の子の身代わりとして差し出す武部源蔵と、その子の首を検分する松王丸の苦悩と葛藤が胸を打ちます。

親子の情愛と忠義の狭間で揺れる人間の姿を描いた、屈指の名場面です。

なぜ知っておくべきなのか?

複雑な人間関係と、忠義、親子愛、犠牲といった普遍的なテーマが深く描かれています。

特に「寺子屋」は、歌舞伎のドラマ性を堪能できる傑作として必見です。

義経千本桜(よしつねせんぼんざくら)

源平合戦後、兄・頼朝に追われる身となった源義経の逃避行を軸に、平家の武将たちの悲哀や、狐が化けた佐藤忠信(狐忠信)の活躍などを織り交ぜた、ファンタジックな要素も含む壮大な物語。

こちらも歌舞伎三大名作の一つです。

見どころ

すし屋の場

平家の武将・平維盛(たいらのこれもり)を匿うすし屋の弥助(実は維盛)と、その息子をめぐる悲劇。

権太という名の、ならず者でありながら人間味あふれるキャラクターが魅力的です。

蔵王堂(ざおうどう)の場 / 河連法眼館(かわつらほうげん やかた)の場(通称「狐忠信」または「四の切」)

狐忠信の正体が、親狐を恋しがる子狐であることが明かされます。

親子の情愛と、人間と動物の交流を描いた幻想的で感動的な場面。

狐ならではの軽やかな動きや早替わりも見どころです。

なぜ知っておくべきなのか?

歴史上の人物を扱いながらも、狐が登場するなどファンタジー要素が豊かで、物語の展開もドラマティック。

様々な人間(や動物)の情が交錯する、奥深い魅力を持つ作品です。

【世話物】江戸のリアル!庶民の哀歓

曽根崎心中(そねざきしんじゅう)

人形浄瑠璃の巨匠・近松門左衛門の代表作を歌舞伎化したもの。

醤油屋の手代・徳兵衛と、遊女・お初の悲恋物語です。

義理やしがらみに阻まれ、死を選ぶしかなくなった二人の切ない愛を描きます。

見どころ

生玉社前(いくだましゃぜん)の場

徳兵衛が窮地に陥り、お初が機転を利かせて助けようとする場面。

天満屋(てんまや)の場

お初が足の間から徳兵衛に合図を送り、死の覚悟を確かめ合う有名な場面。

天神森(てんじんのもり)の道行(みちゆき)

二人が死に向かって歩む場面。

美しい情景描写と悲壮感に満ちた名場面です。

なぜ知っておくべきなのか?

世話物の代表作であり、近松門左衛門が描く、義理と人情の狭間で苦悩する人間の姿は、現代にも通じる普遍性を持っています。

「死ぬこと」が美化されているわけではなく、そうするしかなかった二人の切なさが胸に迫ります。

東海道四谷怪談(とうかいどうよつやかいだん)

鶴屋南北作の怪談物の傑作。

夫・伊右衛門に裏切られ、毒殺されたお岩の怨霊が、次々と関係者に祟りをなしていく物語。

「仮名手本忠臣蔵」の世界を背景(スピンオフのような関係)にしているのも特徴です。

見どころ

髪梳き(かみすき)

毒薬によって醜く変貌していくお岩の恐ろしさと哀れさ。

戸板返し(といたがえし)や仏壇返し(ぶつだんがえし)

死体が裏表になった戸板や、仏壇の中から幽霊が現れるといった、歌舞伎ならではのケレン味(仕掛け)あふれる演出。

蛇山の庵室(へびやまのあんじつ)

伊右衛門が次々と現れるお岩の亡霊に追い詰められていくクライマックス。

なぜ知っておくべきなのか?

日本で最も有名な怪談の一つであり、夏の風物詩としてもお馴染み。

単なるホラーではなく、人間の業や因果応報といったテーマも描かれています。

歌舞伎のエンターテイメント性を存分に楽しめる作品です。

三人吉三廓初買(さんにんきちさくるわのはつがい)

幕末の名作者・河竹黙阿弥(かわたけもくあみ)の代表作。

ひょんなことから出会った和尚吉三(おしょうきちさ)、お嬢吉三(おじょうきちさ)、お坊吉三(おぼうきちさ)という三人の盗賊の運命を描きます。

見どころ

大川端庚申塚(おおかわばたこうしんづか)の場

雪降る夜の大川端で三人の吉三が出会う、絵のように美しい名場面。黙阿弥得意の七五調の美しいセリフ(「月も朧に白魚の…」)は聞きどころです。

三者三様のキャラクターの魅力と、彼らを巡る因果応報の物語。

なぜ知っておくべきなのか?

江戸の粋(いき)や風俗が色濃く反映されており、黙阿弥作品ならではの音楽的な名セリフ、様式美、そしてどこか物悲しい雰囲気を味わうことができます。

江戸の「悪の華」ともいえる盗賊たちのドラマに引き込まれます。

【舞踊劇】華麗なる舞!目で楽しむ歌舞伎

京鹿子娘道成寺(きょうがのこむすめどうじょうじ)

安珍・清姫伝説(裏切られた娘が蛇になって僧を焼き殺す話)を題材にした、女方舞踊の大曲中の大曲。鐘供養に現れた白拍子(しらびょうし)桜子が、次々と衣装と雰囲気を変えながら、恋する乙女の様々な心情を踊り分けます。

見どころ

引き抜きやぶっ返りといった仕掛けで、瞬時に衣装が変わる鮮やかさ。

恋心、嫉妬、恨み、そして最後には蛇の本性を現すまでの、劇的な変化を踊りで表現する高度な技術。

なぜ知っておくべきなのか?

女方舞踊の最高峰の一つとされ、華やかさと技術、そして深いドラマ性を兼ね備えています。

一人の役者が長時間にわたって多彩な踊りを見せる、まさに歌舞伎舞踊の醍醐味を堪能できる演目です。

藤娘(ふじむすめ)

滋賀県大津の民俗絵画「大津絵」に描かれた藤の枝を持つ娘が、絵から抜け出して踊るという趣向の、可憐で華やかな舞踊。恋する乙女心を、藤の花の精に託して表現します。

見どころ

藤の花が咲き誇る美しい舞台装置。

可憐で優雅な娘の踊り。特に藤の枝を使った振りは印象的です。

なぜ知っておくべきなのか?

物語はシンプルで分かりやすく、純粋に舞踊の美しさ、華やかさを楽しめます。

歌舞伎舞踊の入門としても最適です。

連獅子(れんじし)

能の「石橋(しゃっきょう)」を基にした舞踊劇。前半は、狂言師の右近と左近が、親獅子が仔獅子を谷底に突き落とし、這い上がってきた強い子だけを育てるという伝説を踊ります。

後半は、二人が獅子の精となり、勇壮な「毛振り」を見せます。

見どころ

前半の、厳しくも深い親子の情愛を感じさせる踊り。

後半の、長く白い毛(親獅子)と赤い毛(仔獅子)を豪快に振り回す「毛振り」の迫力。

役者の体力と技量が問われる見せ場です。

なぜ知っておくべきなのか?

親子の情愛というテーマと、ダイナミックでスペクタクルな舞踊が融合した人気の演目。

特に後半の毛振りは、歌舞伎の様式美と力強さを象徴する場面として有名です。

【新歌舞伎など】近代・現代の息吹

番町皿屋敷(ばんちょうさらやしき)

有名な怪談「皿屋敷」を、明治から昭和にかけて活躍した劇作家・岡本綺堂が近代的な視点で描いた新歌舞伎。

家宝の皿を割った(とされる)腰元お菊が、主人・青山播磨(あおやまはりま)に手討ちにされる悲劇。

古典の皿屋敷とは異なり、お菊と播磨の愛憎や心理描写に重きが置かれています。

見どころ

お菊と播磨の間の、緊張感あふれる心理的な駆け引き。

古典的な怪談とは一味違う、近代的な悲劇としての側面。

なぜ知っておくべきなのか?

新歌舞伎の代表作の一つ。

古典歌舞伎とは異なるリアルな人間描写や、洗練されたセリフ回しが魅力です。

<番外編> スーパー歌舞伎Ⅱ(セカンド)など

近年では、三代目市川猿之助(現・市川猿翁)が創始したスーパー歌舞伎や、それを発展させたスーパー歌舞伎Ⅱ、また人気漫画やアニメを原作とした新作歌舞伎なども上演され、人気を博しています。

スーパー歌舞伎Ⅱ ワンピース

尾田栄一郎の大人気漫画『ONE PIECE』を歌舞伎化した作品。原作の世界観を大切にしながら、宙乗りや早替わり、本水(ほんみず=舞台で実際に水を使う演出)など、歌舞伎ならではの演出をふんだんに取り入れ、大きな話題となりました。

なぜ知っておくべきなのか?

伝統的な歌舞伎の技法や演出を用いながら、現代的な感覚やテーマを取り入れたこれらの作品は、歌舞伎の新たな可能性を示しています。

初心者の方や、若い世代の方にも親しみやすい入口となるでしょう。

個人的には…。

「歌舞伎十八番」の「勧進帳(かんじんちょう)」「助六(すけろく)」「暫(しばらく)」「鳴神(なるかみ)」「不破」(ふわ)」「毛抜(けぬき)」「外郎売(ういろううり)」「矢の根(やのね)」がどれも大好きです。

こちらの記事で、「歌舞伎十八番」について書いています!

歌舞伎の楽しみを深めるために

今回ご紹介した演目は、数ある歌舞伎の演目の中でもほんの一部です。

しかし、これらの代表作を知っておくことで、歌舞伎の世界がぐっと身近に感じられるはずです。

さらに歌舞伎を楽しむためのヒントをいくつかご紹介します。

まずは有名な演目、分かりやすい演目から

今回紹介したような定番演目や、舞踊劇などは比較的ストーリーが追いやすく、初心者にもおすすめです。

あらすじを予習しよう

観劇前に、劇場のサイトやパンフレット、歌舞伎関連の書籍やウェブサイトなどで、あらすじを読んでおくと、物語の流れや登場人物の関係が理解しやすくなります。

イヤホンガイドを活用しよう

劇場で有料で借りられるイヤホンガイドは、あらすじ、配役、衣裳、道具、歌舞伎独特の約束事などを、舞台の進行に合わせて解説してくれます。

理解を深める上で非常に役立ちます。

役者に注目してみよう

好きな役者(贔屓=ひいき)を見つけるのも歌舞伎の楽しみ方の一つ。

同じ演目でも、演じる役者によって解釈や表現が異なります。

劇場に足を運んでみよう

何よりも、劇場で生の舞台を体験するのが一番です。

役者の息遣い、舞台装置の迫力、劇場全体の雰囲気は、映像では味わえない感動を与えてくれます。

まとめ

歌舞伎は、決して敷居の高いものではありません。

そこには、時代を超えて人々の心を揺さぶり続ける、普遍的なドラマと、磨き抜かれた芸の美しさがあります。

今回ご紹介した演目を道しるべに、ぜひ歌舞伎の世界の扉を開けてみてください。

きっと、あなたの日常を豊かに彩る、新たな発見と感動が待っているはずです。

さあ、劇場でお会いしましょう!

コメント