「ポップアート」という言葉、どこかで耳にしたことはありませんか?

カラフルで、なんだか楽しげで、ちょっと変わったアート…

そんなイメージをお持ちの方もいるかもしれませんね。

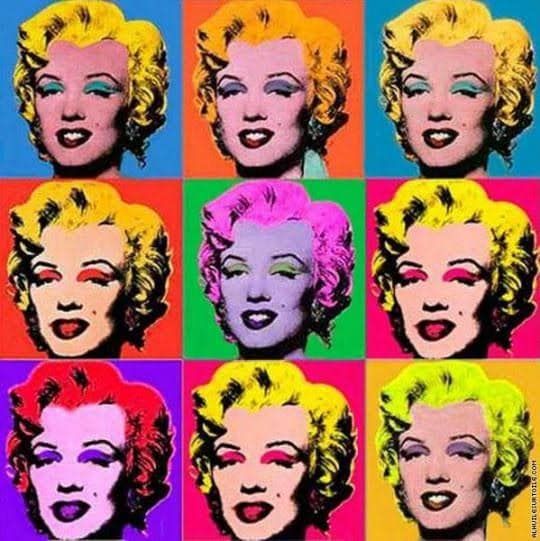

アンディ・ウォーホルのマリリン・モンローの絵や、漫画のコマを拡大したような作品は、美術の教科書や街中のポスターなどで一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。

でも、「じゃあ、ポップアートって一体何なの?」と聞かれると、言葉に詰まってしまうかもしれません。

「アートってなんだか難しそう…」

「専門知識がないと楽しめないんじゃ…」

そんな風に感じているあなたにこそ、この記事を読んでいただきたいのです。

実はポップアートは、私たちの日常にとても身近なアート。

難しい理屈は抜きにして、まずはその「とっつきやすさ」と「面白さ」に触れてみませんか?

この記事を読めば、ポップアートの基本的な「キ」の字が、きっと楽しく理解できるはずです。

さあ、肩の力を抜いて、ポップアートのエキサイティングな世界へ一緒に飛び込んでみましょう!

ポップアートって、ずばり何?~一言でいうとこんなアート~

ポップアートの「ポップ」とは、「ポピュラー・アート(Popular Art=大衆芸術)」の略。

その名の通り、雑誌の切り抜き、広告、漫画、日用品、有名人の写真など、私たちの身の回りにある「ポピュラーな(大衆的な)」イメージを素材として取り入れた芸術のことを指します。

それまでのアートといえば、教会や王侯貴族のために描かれた宗教画や肖像画、あるいは一部の知識人や富裕層だけが理解し楽しむような、どこか「高尚」で「特別」なものでした。

しかしポップアートは、そうした伝統的なアートのあり方に疑問を投げかけ、「もっと誰にでも身近で、分かりやすいアートがあっていいじゃないか!」と主張したのが始まりです。

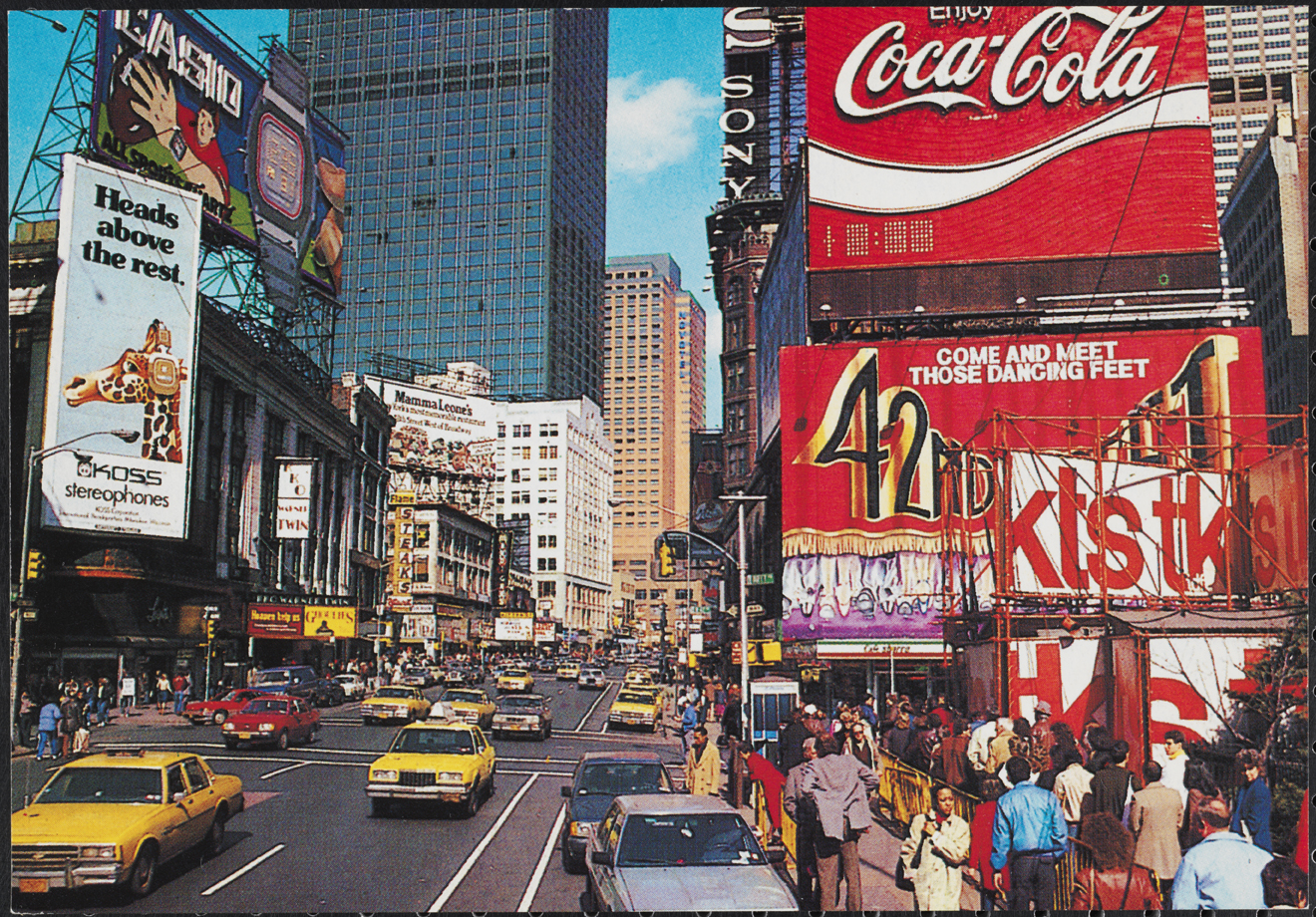

ポップアートが登場したのは、主に1950年代後半から1960年代にかけて。

当時の社会は、テレビや雑誌といったマスメディアが急速に発達し、大量生産・大量消費の時代が本格的に幕を開けた頃でした。

ポップアーティストたちは、そんな時代にあふれる商品や広告、スターのイメージといった「大衆文化の象徴」を、臆することなくアートのど真ん中に持ち込みました。

これは、当時のアート界にとって非常に衝撃的なことでした。

一部の人々からは「こんなものは芸術ではない」と批判もされましたが、同時に多くの人々、特に若い世代からは熱狂的に支持されます。

なぜなら、そこには自分たちの日常や憧れが、鮮やかで刺激的な形で表現されていたからです。

ポップアートは、「アートと日常の垣根を取り払い、高尚なものとされてきた芸術を、もっと大衆の手に取り戻そうとしたムーブメント」と言うことができるでしょう。

それは、アート界における一種の革命だったのです。

ポップアートが生まれた時代ってどんな時代?~1950年代・60年代の熱気~

:format(webp):no_upscale()/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/14833297/GettyImages_524224152.jpg)

アートの表現は、その時代背景と深く結びついています。

ポップアートがなぜ1950年代から60年代という特定の時期に生まれ、花開いたのか、その背景を少し覗いてみましょう。

アメリカ:豊かさと大衆文化の爆発

ポップアートと聞いて多くの人がまず思い浮かべるのは、おそらくアメリカのポップアートでしょう。

アンディ・ウォーホルやロイ・リキテンスタインといったスターアーティストたちが活躍した1960年代のアメリカは、まさにポップアートが花開くための土壌が整っていました。

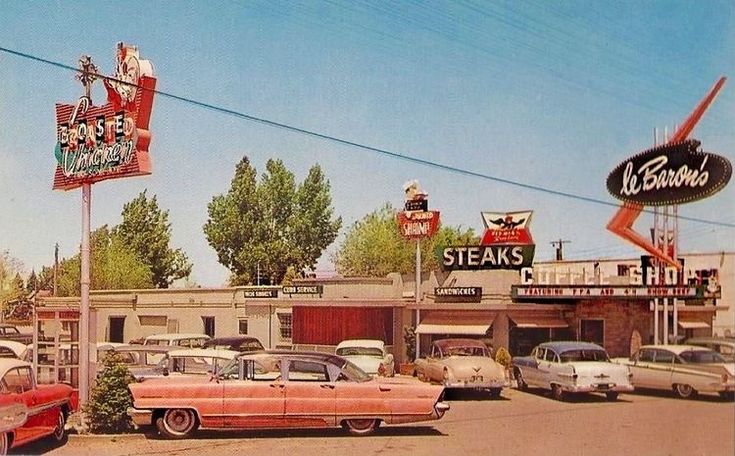

戦後の好景気と大量消費社会

第二次世界大戦後のアメリカは、空前の好景気に沸いていました。

工場では製品が大量に生産され、スーパーマーケットにはカラフルな商品が溢れかえります。

「豊かな生活」の象徴として、人々は次々と新しいものを買い求めました。

この大量生産・大量消費という社会システムそのものが、ポップアートの重要なテーマとなっていきます。

マスメディアの発達

テレビが各家庭に普及し、雑誌や新聞、映画、そして街角の広告看板など、マスメディアが人々の生活に大きな影響を与えるようになりました。

ハリウッドスターや人気歌手、漫画のヒーローたちは、マスメディアを通じて大衆のアイドルとなり、彼らのイメージは繰り返し消費されました。

ポップアートは、こうしたマスメディアが生み出すイメージを積極的に作品に取り入れたのです。

抽象表現主義への反発

1940年代から50年代にかけて、アメリカのアートシーンでは「抽象表現主義」というスタイルが主流でした。

これは、ジャクソン・ポロックに代表されるような、作家の内面的な感情や精神性を、筆跡や色彩の激しい動きで表現しようとする抽象絵画です。

しかし、一部の若いアーティストたちは、こうした内面性ばかりを重視する傾向に疑問を感じ始めます。

彼らはもっと「外側の現実」、つまり自分たちが生きている「今、ここ」の社会や文化に目を向けようとしたのです。

ポップアートは、この抽象表現主義への一種の反発として登場した側面も持っています。

このように、豊かさと情報に溢れ、大衆文化が力強く花開いた1950年代後半から60年代のアメリカは、ポップアートにとって格好の舞台となりました。

イギリス:アメリカ文化への憧れと批評

実は、ポップアートという言葉や概念が最初に生まれたのは、アメリカではなくイギリスでした。

1950年代半ば、ロンドンのICA(Institute of Contemporary Arts/現代芸術研究所)を拠点として活動していた「インディペンデント・グループ」と呼ばれる若いアーティストや批評家たちが、アメリカから流入してくる映画、雑誌、広告といった大衆文化に注目し、それらを芸術の文脈で議論し始めたのがきっかけです。

アメリカ大衆文化への関心

当時のイギリスは、まだ戦後の緊縮財政の影響下にあり、物質的な豊かさではアメリカに遅れをとっていました。

そのため、アメリカの華やかでパワフルな大衆文化は、イギリスの若者たちにとって憧れの対象であると同時に、どこか批評的な視点を持って見つめる対象でもありました。

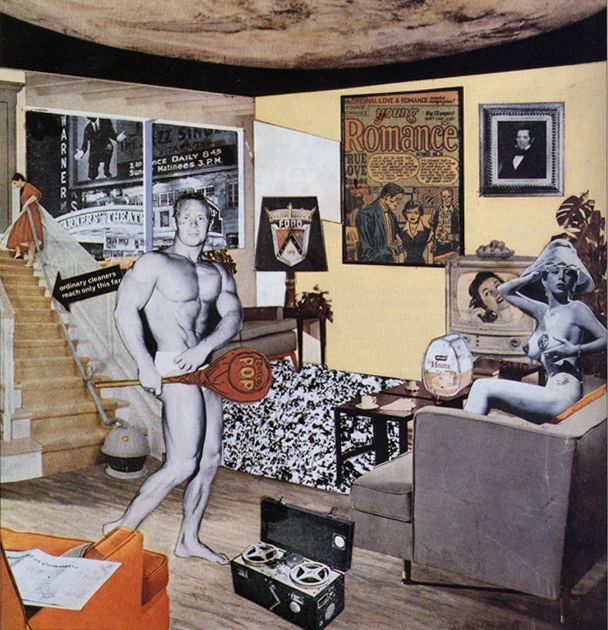

リチャード・ハミルトンのコラージュ

イギリスのポップアートの先駆者とされるリチャード・ハミルトンは、1956年に《一体何が今日の家庭をこれほどまでに変え、魅力的なものにしているのか?》というコラージュ作品を発表します。

これは、雑誌の切り抜きを使い、現代の消費生活やメディアに囲まれた生活を象徴的に描いたもので、ポップアートの始まりを告げる重要な作品とされています。

イギリスのポップアートは、アメリカのものに比べて、どこか知的で批評的な視点が含まれていることが多いと言われます。

しかし、「大衆文化をアートの主題とする」という基本的な姿勢は共通しており、その後、アメリカのポップアートの隆盛へと繋がっていきました。

ポップアートのここが面白い!代表的な3つの特徴

では、具体的にポップアートにはどのような特徴があるのでしょうか? ここでは、初心者の方にも分かりやすい代表的な3つの特徴を、具体的なアーティストや作品例とともにご紹介します。

特徴1:おなじみのイメージがアートに大変身!

ポップアートの最大の特徴は、なんといっても私たちの日常生活でおなじみのモノやイメージを、そのまま作品のモチーフにしてしまう点です。

モチーフになったもの

日用品:スーパーに並んでいるスープの缶詰(キャンベル・スープ)、コーラの瓶、ハンバーガー、洗剤の箱など。

広告・ロゴ:企業広告のキャッチフレーズやデザイン、ブランドロゴ。

漫画のコマ:新聞連載のコミックストリップや、恋愛漫画、戦争漫画の一場面。

お金:ドル紙幣そのもの。

なぜこれらが選ばれたの?

これらのモチーフに共通するのは、「大量生産されている」「日常的に目にする」「誰でも知っている」という点です。

アーティストたちは、高尚なテーマや美しい風景ではなく、ありふれた日常の中にこそ、現代社会の本質が隠されていると考えました。

そして、それらをアート作品として美術館に展示することで、「これは芸術なのか?」「芸術とは何か?」という問いを私たちに投げかけたのです。

代表的なアーティストと作品例

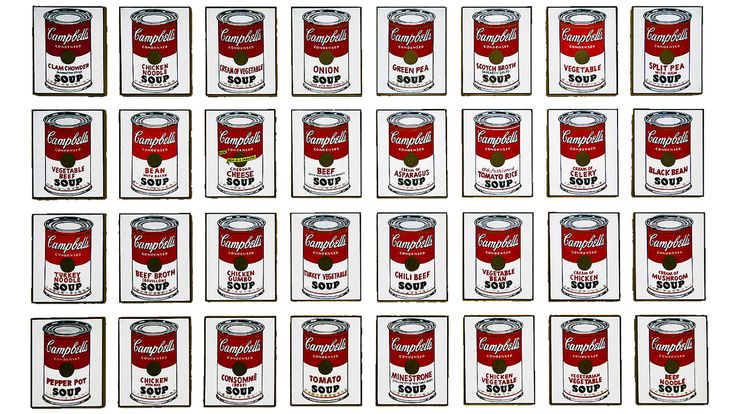

アンディ・ウォーホル(Andy Warhol, 1928-1987)

ポップアートの帝王と呼ばれるウォーホルは、スーパーで売られているキャンベル・スープ缶を、寸分違わずシルクスクリーンという版画技法で大量に制作しました(《キャンベル・スープ缶》シリーズ)。

また、ドル紙幣をそのまま描いた作品(《200枚の1ドル紙幣》)など、資本主義社会や大量消費を象徴するモチーフを数多く手がけています。

(アンディ・ウォーホルついては、関連記事「ポップアートの帝王!アンディ・ウォーホルの作品と意外な素顔を徹底解剖」もご参照ください。)

ロイ・リキテンスタイン(Roy Lichtenstein, 1923-1997)

漫画のコマを巨大に拡大し、印刷物の特徴であるドット(網点)や太い輪郭線、吹き出しのセリフまで忠実に再現した作品で知られています(《ヘアリボンの少女》、《絶望》、《ピシャ!》など)。

彼は、漫画という大衆文化の表現方法を、ファインアート(純粋芸術)の領域に持ち込みました。

(ロイ・リキテンスタインついては、関連記事「漫画がアートに?ロイ・リキテンスタインの世界観と魅力、ドットの秘密まで徹底解剖!」もご参照ください。)

クレス・オルデンバーグ(Claes Oldenburg, 1929-2022)

ハンバーガーやソフトクリーム、タイプライターといった日用品を、巨大なサイズで、しかも布などの柔らかい素材で作った「ソフト・スカルプチュア(柔らかい彫刻)」で有名です。

見慣れたものが巨大化したり、素材が変わったりすることで、私たちは日常のモノに対する固定観念を揺さぶられます。

鑑賞のポイント

これらの作品を見るとき、「なぜこんなものがアートなの?」と疑問に思うかもしれません。

しかし、その「なぜ?」こそが、ポップアートを楽しむ第一歩です。

見慣れたモチーフが、美術館という特別な空間に置かれることで、普段とは全く違った意味合いを帯びて見えてくる面白さ。

そして、その背景にある大量消費社会やメディア社会への批評的な眼差しを感じ取ることができれば、ポップアートはさらに奥深く楽しめます。

特徴2:有名人がアイコンになる!~スターと大衆文化~

ポップアートのもう一つの重要なモチーフは、映画スターやミュージシャン、政治家といった「有名人」です。

なぜ有名人が描かれたのか?

テレビや雑誌、映画を通じて、有名人のイメージは大量に複製され、消費されていました。

彼らは大衆にとってのアイドルであり、時代のアイコン(象徴)でした。

ポップアーティストたちは、こうした有名人のイメージもまた、スープ缶や漫画と同じように「消費される商品」であると捉え、作品のテーマとしたのです。

代表的なアーティストと作品例

アンディ・ウォーホル

ウォーホルは、マリリン・モンローの死後、彼女の広報用写真を元に、鮮やかな色彩でシルクスクリーン作品を多数制作しました(《マリリン・モンロー》シリーズ)。

同じイメージを繰り返し使い、色を変えることで、スターのイメージがいかに大量に生産され、消費されていくかを示唆しています。

他にも、エルヴィス・プレスリー、エリザベス・テイラー、ジャクリーン・ケネディ、毛沢東など、数多くの有名人をモチーフにしています。

ピーター・ブレイク(Peter Blake, 1932-)

イギリスのポップアーティストであるブレイクは、ビートルズのアルバム『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』(1967年)のジャケットデザインを手がけたことで有名です。

このジャケットには、ビートルズのメンバーと共に、歴史上の人物や彼らが敬愛する有名人たちの写真がコラージュされており、まさにポップアート的な手法が用いられています。

鑑賞のポイント

ポップアートに描かれた有名人たちは、単に美しい肖像画としてではなく、時代の象徴、あるいは消費されるイメージとして捉えられています。

その華やかさの裏にある虚しさや、メディアによって作られたイメージのはかなさなどを感じ取ってみるのも、ポップアートの楽しみ方の一つです。

また、作品が制作された当時の時代背景や、その有名人がどのような存在だったのかを知ることで、より深く作品を理解することができます。

特徴3:明るくカラフル!そして時にシニカル?

ポップアートの作品は、明るく鮮やかな色彩で、パッと目を引くようなデザイン性の高いものが多いのも特徴です。

表現方法

- シルクスクリーン:ウォーホルが多用したシルクスクリーンは、写真製版を用いた版画技法で、同じイメージを大量に、しかも比較的簡単に複製することができます。

この技法自体が、大量生産のイメージと結びついています。 - アクリル絵具:速乾性があり、鮮やかな発色をするアクリル絵具も、ポップアートでよく用いられました。

- フラットな色彩:伝統的な絵画のような陰影や筆跡をあまり感じさせない、平面的でベタ塗りのような色彩表現も特徴的です。

これは、広告や漫画の印刷物のような印象を与えます。 - 原色の多用:赤、黄、青といった原色を大胆に使うことで、視覚的に強いインパクトを生み出しています。

ポップアートのもう一つの顔

明るく楽しいイメージの強いポップアートですが、実はその裏には、現代社会に対する鋭い批評性や、シニカルな視点が隠されていることも少なくありません。

消費社会への批評:大量に生産され、消費されていく商品やイメージを描くことで、そうした社会のあり方そのものに疑問を投げかけています。

資本主義への眼差し:お金や有名ブランドをモチーフにすることで、資本主義社会における価値とは何かを問いかけます。

死や暴力の影:ウォーホルは、交通事故や電気椅子、人種暴動といった「死と惨事」をテーマにしたシリーズも制作しています。

これらは、華やかな大衆文化の裏に潜む暴力性や死のイメージを、淡々と描き出したものです。

鑑賞のポイント

ポップアートの作品の多くは、一見すると明るく、分かりやすく、親しみやすい印象を受けます。

その色彩の楽しさやデザイン性の高さを素直に楽しむのも良いでしょう。

しかし、一歩踏み込んで、「なぜこのモチーフが選ばれたのか?」「この表現方法にはどんな意味があるのか?」と考えてみることで、その奥に潜むアーティストのメッセージや、社会への問いかけが見えてくるかもしれません。

その「深読み」こそが、ポップアートの醍醐味の一つなのです。

ポップアートを楽しむためのQ&A

ここまでポップアートの基本的な特徴を見てきましたが、まだいくつか疑問が残っているかもしれません。

ここでは、初心者の方が抱きやすい疑問にQ&A形式でお答えします!

Q1. ポップアートって、ただのパクリじゃないの?

A1. 漫画のコマや商品のデザインをそのまま使っているように見えるため、「これはオリジナリティがないのでは?」「著作権は大丈夫なの?」と心配になるかもしれませんね。

確かに、ポップアートは既存のイメージを「引用」するスタイルを取ります。

しかし、アーティストたちは単に模倣しているわけではありません。

彼らは、日常にあふれるイメージを「アートの文脈」に持ち込むことによって、そのイメージが持つ意味を問い直したり、新しい価値を与えたりしようとしたのです。

例えば、リキテンスタインは漫画のコマをそのまま拡大しているように見えますが、実際には構図や色彩を微妙に調整し、彼独自のアート作品として再構成しています。

著作権に関しては、当時から議論があり、実際に訴訟に発展したケースもありました。しかし、多くの場合、元のイメージを批評的に再利用している「パロディ」や「アプロプリエーション(流用・盗用)」として、アート表現の一環と見なされる傾向にあります。

重要なのは、元のイメージをどう解釈し、どのような新しい意味を付加したか、という点です。

Q2. ポップアートはどこで見られるの?

A2. ポップアートは、世界中の多くの美術館でコレクションされています。

アメリカ:ニューヨーク近代美術館(MoMA)、ホイットニー美術館、アンディ・ウォーホル美術館(ピッツバーグ)など。

イギリス:テート・モダン(ロンドン)など。

日本:国立国際美術館(大阪)、東京都現代美術館、DIC川村記念美術館(千葉)、金沢21世紀美術館など、多くの美術館でポップアートの作品を所蔵しています。

また、現代アートを扱うギャラリーの企画展や、アートフェアなどでもポップアートの作品に触れる機会があります。

まずは、お近くの美術館のウェブサイトなどでコレクションや展覧会情報をチェックしてみるのがおすすめです。

Q3. 有名なポップアートのアーティストは他に誰がいる?

A3. ウォーホルやリキテンスタイン以外にも、たくさんの魅力的なポップアーティストがいます。

ジャスパー・ジョーンズ(Jasper Johns, 1930-)

アメリカの国旗や標的、数字といった、誰もが見慣れた記号を絵画の主題にしました。ポップアートの先駆者の一人とされています。

ロバート・ラウシェンバーグ(Robert Rauschenberg, 1925-2008)

身の回りの廃品や印刷物を組み合わせた「コンバイン・ペインティング」で知られ、ネオダダ(ポップアートに影響を与えた動向)の代表的作家です。

トム・ウェッセルマン(Tom Wesselmann, 1931-2004)

アメリカの消費文化を象徴するヌードや静物画「グレイト・アメリカン・ヌード」シリーズが有名です。

リチャード・ハミルトン(Richard Hamilton, 1922-2011)

イギリスのポップアートの父とも呼ばれ、先述のコラージュ作品はポップアートの原点とされています。

これらのアーティストたちの作品も、それぞれに個性的で面白いので、ぜひ調べてみてください。

Q4. ポップアートは現代アートにどんな影響を与えたの?

A4. ポップアートは、その後の現代アートに非常に大きな影響を与えました。

アートの概念の拡張:「何でもアートになりうる」という考え方を広め、芸術の領域を大きく押し広げました。

日常性と大衆文化の肯定:それまで芸術の主題とは見なされにくかった日常的なものや大衆文化を、アートの正当なテーマとして確立しました。

メディアとの結びつき:写真や印刷技術、映像といったメディアを積極的に活用する手法は、後のメディアアートなどにも繋がっていきます。

コンセプチュアル・アートへの影響:作品のアイデアやコンセプトを重視するコンセプチュアル・アートの登場にも影響を与えたと言われています。

デザインやファッションへの波及:ポップアートの明快でグラフィカルなスタイルは、広告デザインやインテリア、ファッションにも大きな影響を与え、現在でもその影響を見ることができます。

Q5. 今でもポップアートって作られているの?

A5. はい、ポップアートの精神を受け継いだアーティストたちは、現代でも活躍しています。

1980年代以降には「ネオ・ポップ」と呼ばれる新しい動向も現れました。ジェフ・クーンズやキース・ヘリング、日本の村上隆や奈良美智といったアーティストたちは、ポップアートの戦略を取り入れつつ、現代の消費文化やサブカルチャー(アニメ、漫画など)をテーマにした作品を発表し、国際的に高い評価を得ています。

ポップアートは、単なる過去の美術運動ではなく、今もなお生き続け、新しい表現を生み出し続けているのです。

おわりに:ポップアートはあなたへの招待状

さて、ここまでポップアートの基本的な「キ」の字について、駆け足で見てきました。いかがでしたでしょうか?

ポップアートは、一見すると軽やかで、とっつきやすいアートかもしれません。

しかし、その奥には、私たちが生きる現代社会や文化に対する鋭い洞察や、ユーモア、そして時には皮肉に満ちたメッセージが込められています。

「アートは難しいもの」という先入観を一度脇に置いて、まずは「これ、知ってる!」「なんだか面白い!」という素直な感覚で作品に触れてみてください。

そこから、「なぜこのアーティストはこれを作ったんだろう?」「この作品は何を伝えようとしているんだろう?」と、少しだけ深く考えてみる。

そのプロセスこそが、アートを楽しむ醍醐味です。

ポップアートは、そんなアートの世界への入り口を開いてくれる、カラフルで刺激的な「招待状」のようなものかもしれません。

ぜひ、美術館に足を運んで、本物の作品が持つパワーを感じてみてください。きっと、あなたの日常が少し違って見えてくる、新しい発見があるはずです。

コメント

コメント一覧 (2件)

[…] (ポップアートついては、関連記事「【初心者必見!】ポップアートって何?5分でわかる基本の「キ」」もご参照ください。) […]

[…] (ポップアートついては、関連記事「【初心者必見!】ポップアートって何?5分でわかる基本の「キ」」もご参照ください。) […]