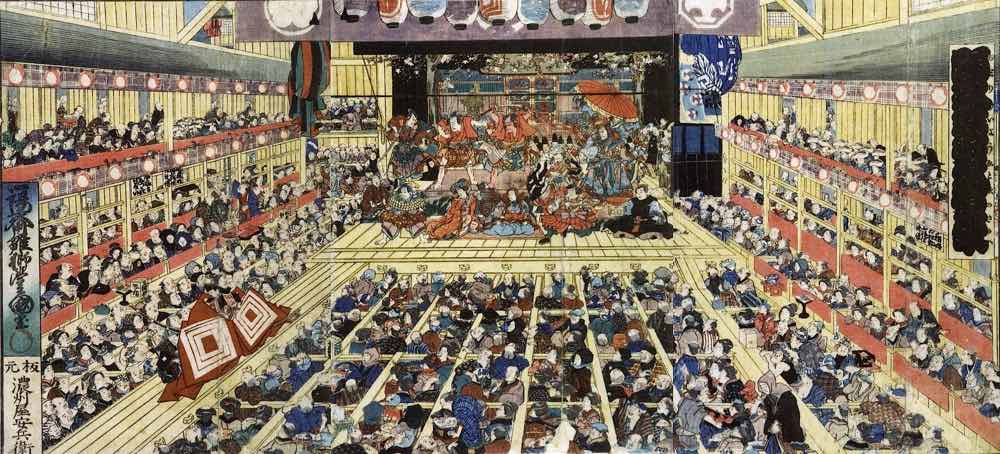

歌舞伎の劇場に足を運ぶと、芝居のクライマックスや役者さんが見得(みえ)を切った瞬間などに、客席から「〇〇屋!」と威勢の良い声がかかるのを聞いたことはありませんか?

「今の掛け声は何だろう?」「誰の名前を呼んでいるの?」と不思議に思った方もいるかもしれません。

実は、この掛け声こそが、歌舞伎役者の「屋号(やごう)」と呼ばれるもの。

今回は、歌舞伎鑑賞をより深く、もっと面白くするためのキーワード、「屋号」について、その意味や由来、楽しみ方を分かりやすく解説します!

そもそも「屋号」って何?

「屋号」とは、簡単に言うと、歌舞伎役者の「家」に代々伝わる称号、いわば「ファミリーネーム」のようなものです。

ただし、私たちが普段使っている戸籍上の「苗字(みょうじ)」とは異なります。

また、役者さん個人の名前である「芸名(げいめい)」とも違います。

屋号は、その役者が属する「一門」や「家系」を示す、伝統的な呼び名なのです。

なぜ歌舞伎役者に屋号があるの? その由来

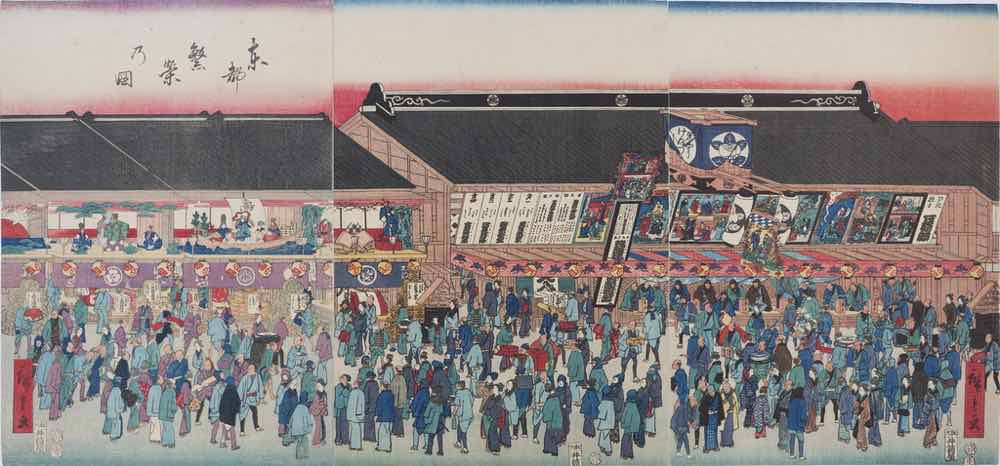

屋号の文化は、江戸時代に遡ります。

当時、武士以外の身分(町人や農民など)は、公の場で苗字を使うことが原則として許されていませんでした。

そこで、人々は自分たちを区別するために、職業や商売(〇〇屋)、出身地、師匠や旦那(パトロン)の家の名前などを通称として使うようになりました。

これが「屋号」の始まりです。

この頃の役者の身分は…

ちなみに役者はもともと、身分制度上は「非人(今で言う路上生活者)」扱いされていました。

自分の家を構えることを許されていなかったそうですね。

路上生活者の多くは、非課税の土地である河原に住んでおり、「河原者」とも呼ばれていたそうです。

彼らは井戸掘り、行商、造園などを正業としていたのですが、中には役者をして生計を立てる者もいました。

その中の一人が町奉行所に、「良民と認めて欲しい」と訴え、1708年に認められます。

やっとの思いで身分を得て…

そしてここからが屋号が生まれる流れなのですが、もともとは非人とされていた者たちが、めでたく良民と認められ、表通りに副業として小さな商店を出し、商売を始めます。

その後、役者同士、お互いを「〇〇屋」等の屋号で呼ぶようになったんですね。

このことが慣行化して、今のように役者を屋号で呼ぶようになりました。

例えば…

有名な「成田屋(なりたや)」は、初代市川團十郎が成田山新勝寺(千葉県成田市)に深く帰依(きえ)し、子宝に恵まれたことに由来すると言われています。

このように、屋号にはそれぞれの家の歴史やエピソードが込められており、代々大切に受け継がれているのです。

屋号は、その家の「格」や「芸風」をも象徴するものとして、歌舞伎の世界で非常に重要な意味を持っています。

屋号の最も有名な使われ方 ~「大向こう」からの掛け声~

屋号が最も印象的に使われるのが、客席からの掛け声です。

歌舞伎通の観客が、舞台上の役者に向かって絶妙なタイミングで屋号を呼びかけます。

この掛け声や、掛ける人を「大向こう(おおむこう)」と呼びます。

どんな時にかけるの?

- 役者が見得を切った瞬間

- 花道(はなみち)から登場・退場する時

- 舞踊の見せ場

- 芝居が盛り上がる場面 など

何のためにかけるの?

- 役者への賞賛、拍手の代わり

- 「待ってました!」「日本一!」といった応援の気持ち

- 舞台と客席の一体感を高める効果

この「〇〇屋!」という掛け声は、単なる声援ではなく、その役者の背負う家の歴史や芸に対する敬意も込められた、歌舞伎独特の文化なのです。

有名な屋号の例

たくさんの屋号がありますが、いくつか有名なものを紹介しましょう。

成田屋(なりたや)

市川團十郎(いちかわ だんじゅうろう)、市川海老蔵(いちかわ えびぞう)など

音羽屋(おとわや)

尾上菊五郎(おのえ きくごろう)、尾上菊之助(おのえ きくのすけ)など

中村屋(なかむらや)

中村勘三郎(なかむら かんざぶろう)、中村勘九郎(なかむら かんくろう)、中村七之助(なかむら しちのすけ)など

高麗屋(こうらいや)

松本幸四郎(まつもと こうしろう)、市川染五郎(いちかわ そめごろう)など

大和屋(やまとや)

坂東玉三郎(ばんどう たまさぶろう)など

松嶋屋(まつしまや)

片岡仁左衛門(かたおか にざえもん)など

成駒屋(なりこまや)

中村芝翫(なかむら しかん)、中村福助(なかむら ふくすけ)など

播磨屋(はりまや)

中村吉右衛門(なかむら きちえもん)、中村又五郎(なかむら またごろう)など

澤瀉屋(おもだかや)

市川猿之助(いちかわ えんのすけ)、市川團子(いちかわ だんこ)、市川中車(いちかわ ちゅうしゃ)など

萬屋(よろずや)

中村錦之助(なかむら きんのすけ)、中村獅童(なかむら しどう)など

高砂屋(たかさごや)

中村梅玉(なかむら ばいぎょく)、中村 莟玉(なかむら かんぎょく)など

山城屋(やましろや)

四代目 坂田藤十郎(さかた とうじゅうろう)

苗字・芸名・屋号の違いを整理

ここで、少し混乱しやすい3つの名前について整理しておきましょう。

苗字(名字)

これは、役者の家系の名前です。

現代では、一般の日本人が持つ苗字と同じように、生まれた家の名前を受け継ぎます。

ただし、歌舞伎役者の世界では、日常的に「〇〇さん」と苗字で呼ばれることはほとんどありません。

例えば、十三代目市川團十郎さんち苗字は「堀越(ほりこし)さん」ですが、通常は呼びませんよね。

芸名(名跡 – みょうせき)

これは、歌舞伎役者としての職業上の名前です。

多くの場合、代々受け継がれる名前であり、「〇代目〇〇」のように数詞がつきます。

これは、その名前を受け継いだ順番を示しています。

名跡を継ぐことは、単に名前が変わるだけでなく、その名前に込められた芸の伝統や役柄のイメージを受け継ぐという意味合いがあります。

養子縁組などを通して、血縁のない役者が名跡を継ぐこともあります。

例えば、十一代目市川團十郎(海老蔵)は、七代目松本幸四郎の長男であり、松本家から市川家への養子縁組によって名跡を継儀ました。

また、十代目市川團十郎は、日本橋の商家の出身で、銀行員から市川家の婿養子となり、歌舞伎役者に転向しました。

屋号(やごう)

これは、役者の家や一門を表す呼び名で、「〇〇屋(〇〇や)」という形になります。

もともとは、江戸時代の役者が商家にならってつけたのが始まりと言われていますが、出身地や家の職業、信仰などに由来することもあります。

また、同じ苗字でも、分家や師弟関係などによって屋号が異なる場合があります。

観客が役者に声援を送る際、「〇〇屋!」と屋号で呼びかけるのが慣習となっています。

屋号を知ると、歌舞伎がもっと面白くなる!

「屋号(やごう)」を知ることで、次のような様々なことがわかります。

役者の所属する家系や一座の系譜

家の歴史と芸風

屋号は、役者の家系が代々受け継いできたものであり、その家の歴史や得意とする芸風、演目などを知る手がかりになります。

例えば、「成田屋」は荒事(あらごと)と呼ばれる勇壮な演技を得意とする家系として知られています。

七代目市川團十郎が制定した「歌舞伎十八番(おはこ)」(下記記事参照)は、荒事の作品が多く含まれています。

そして、歌舞伎役者の多くは、代々役者を務めてきた家柄の出身です。

これらの家系は「梨園(りえん)」と呼ばれ、独特の伝統や繋がりを持っています。

役者は、幼い頃から親や親戚、一門の先輩から厳しい稽古を受け、その家の芸を受け継ぎ、磨き上げていきます。

家系によっては、特定の演目や役柄を得意とし、「家の芸」として代々伝承している場合があります。

屋号と芸風、家の芸について

成田屋(なりたや) – 市川團十郎家

芸風:荒事の創始者であり、代々荒事を本領とする。豪快さ、力強さ、様式美が特徴。

家の芸:歌舞伎十八番(『勧進帳』の弁慶、『暫』の鎌倉権五郎、『助六』の助六など)。

音羽屋(おとわや) – 尾上菊五郎家

芸風:世話物や舞踊を得意とし、写実的な演技や洗練された芸風が特徴。立役(男役)も女方もこなす器用さを持つ役者が多い。

家の芸:『弁天娘女男白浪』の弁天小僧、『四谷怪談』のお岩、『髪結新三』の新三など。舞踊にも定評がある。

高麗屋(こうらいや) – 松本幸四郎家

芸風:時代物(歴史劇)の立役を得意とし、骨太で力強い芸風が特徴。勧進帳の弁慶(成田屋とは異なる型を持つ)など、スケールの大きな役柄に定評がある。

家の芸:『勧進帳』の弁慶、『寺子屋』の松王丸、『一谷嫩軍記・熊谷陣屋』の熊谷直実など。

中村屋(なかむらや) – 中村勘三郎家

芸風:時代物、世話物、舞踊と幅広くこなし、情熱的で人間味あふれる芸風が特徴。観客を魅了する華やかさや愛嬌を持つ役者が多い。

家の芸:特定の「家の芸」という形は持たないが、『仮名手本忠臣蔵』の勘平、『夏祭浪花鑑』の団七九郎兵衛、『鏡獅子』など、多くの当り役を持つ。

師弟関係

役者は多くの場合、自分の家の役者や、ゆかりのある家の役者を師として芸を学びます。

特に部屋子や、師匠の芸養子(げいようし:芸の上での養子)となった弟子は、師匠の屋号を受け継いだり、名乗ることを許されることがあります。

これにより、弟子は師匠の一門に属することを示すことができます。

例えば…

藤原紀香と結婚し、夫婦ともに有名タレントである片岡愛之助は、歌舞伎俳優の家系「梨園」の出身ではありません。

他にも、女形で有名な坂東玉三郎、中村鶴松、市川右團次など、意外とたくさんいらっしゃいます。

このように、屋号を知ることで、役者の師弟関係や芸の継承の流れを理解することができます。

一座との繋がり

かつては役者の一座が固定されており、屋号は一座の名称としても機能していました。

座頭(ざがしら)と呼ばれるリーダーを中心に、脇役、端役(はやく)、囃子方(はやしかた)、狂言作者などが揃って一座を構成していました。

しかし現代の歌舞伎では、江戸時代のような固定された「一座」という形態は薄れています。

興行ごとに、中心となる役者(座頭格)とその一門、他の家の役者などが集まって、その公演期間中の「一座」が形成されるという形が一般的です。

歌舞伎座などの大劇場では、複数の演目が上演され、それぞれの演目ごとに出演者が異なりますが、興行全体を一つの大きな「一座」と捉えることもできます。

役者の芸風や得意とする役柄の傾向

代々の芸の特色

歌舞伎の各家(一門)には、創始者や歴代の名優が練り上げ、得意としてきた特定の役柄や演目、独自の演出(型 – かた)があります。

これらは(すでに前述していますが)「家の芸」と呼ばれ、その家の看板芸として大切に継承されます。

役者は、自分の家の「家の芸」を幼い頃から父や師匠に学び、習得することが基本となります。

そのため、同じ屋号の役者は、共通の「家の芸」を土台とした芸風や得意役を持つ傾向が強くなります。

役柄のイメージ

屋号を聞いただけで、その役者がどのような役柄を演じることが多いのか、どのような雰囲気を持っているのかといったイメージを持つことができます。

もちろん、同じ屋号でも役者一人ひとりの個性や努力によって、得意な役柄や芸風には違いが生まれるため、必ずしも全員が同じ芸風になるわけではありません。

また、役者は自分の家の芸だけでなく、他の家の芸を学んだり、新しい役柄に挑戦したりすることもあります。

屋号からわかる、歌舞伎の歴史や文化

歌舞伎の変遷

屋号の由来を調べると、その家の初代がどこに住んでいたか、どんな副業をしていたか、どんな出来事があったかなど、役者個人のみならず、当時の社会や文化を知る手がかりが得られます。

例えば…

成田屋(市川團十郎):初代が成田不動尊を信仰していたことに由来すると言われています。

音羽屋(尾上菊五郎):初代が京都の音羽の滝の近くに住んでいたことに由来します。

高麗屋(松本幸四郎・市川染五郎):初代松本幸四郎が若い頃、江戸神田の「高麗屋」という商店で丁稚奉公していたことが由来と言われています。

播磨屋(中村吉右衛門):初代が播磨(現在の兵庫県南西部)出身であることに由来します。

役者個人の歴史だけでなく、江戸時代の庶民文化や芸能史を深く理解する上で、屋号は非常に興味深い手がかりとなるでしょう。

芸の系統の枝分かれと新設

歌舞伎の芸は、多くの場合、親から子へ、師匠から弟子へと受け継がれていきます。

この継承の中で、同じ屋号を持つ家系内でも、時代や役者個々の個性によって芸風に変化が生まれることがあります。

名跡の継承と芸風の変化

同じ名跡を継いでも演じる役者によって解釈や表現が異なるため、徐々に芸風が変化していくことがあります。

例えば、「市川團十郎」という名跡は荒事のイメージが強いですが、代々の團十郎がそれぞれの時代に合った新しい荒事を創造してきました。

分家による芸風の独立

本家から分かれた家系が、独自の芸風を築き上げることもあります。

同じ屋号でも、分家と本家で得意とする演目や表現方法が異なる場合があります。

師弟関係による影響

役者は、実の親だけでなく、他の役者を師と仰ぎ、その芸を学ぶこともあります。

この師弟関係を通じて、異なる系統の芸が取り入れられ、新たな芸風が生まれることがあります。

屋号の新設

歌舞伎の歴史の中で、新しい屋号が生まれることもあります。

その背景には、以下のような理由が考えられます。

☆ 初代の功績や由来

初代の役者が大きな功績を上げたり、出身地や芸風に特徴があったりする場合、その名にちなんだ新しい屋号が作られることがあります。

例えば、初代市川團十郎が成田不動尊を信仰していたことが「成田屋」の由来とされています。

☆ 名跡の独立

特定の名跡を持つ役者が、独立して一家を構え、新たな屋号を名乗ることがあります。

これは、その役者の個性を際立たせ、新たな芸の潮流を作る意味合いを持つことがあります。

近年では、五代目中村時蔵が初代中村萬壽を名乗る際に「萬屋」を新設した例があります。

これは、叔父である萬屋錦之介の功績を称え、新たな道を開拓する意味合いがあったと言われています。

☆ 家の再興

一度途絶えてしまった名跡や家系が、新たな役者によって再興される際に、新しい屋号が用いられることもあります。

伝統と格式

屋号は、その家に蓄積された芸のDNAのようなものです。

代々受け継がれる芸風

各屋号には、それぞれ得意とする演目、役柄、演技のスタイルといった「家の芸」が存在します。

これは、先祖代々の役者たちが磨き上げてきたものであり、子や孫へと大切に受け継がれていきます。

そのため観客は、屋号を聞いただけで、その家にどのような芸風を期待できるか、ある程度のイメージを持つことができます。

名跡の重み

屋号とともに受け継がれる「名跡」は、その家の芸の歴史そのものです。

「市川團十郎」「尾上菊五郎」「中村勘三郎」といった名跡は、単なる名前ではなく、それぞれの時代を代表する名優たちの魂が宿っていると考えられています。

名跡を継承することは、その重みを受け止め、先人の築き上げてきた芸を継承し、さらに発展させていくという大きな責任を伴います。

同時に、先代と比較もされるので、名前を継ぐって本当に大変ですね。

型と伝承

歌舞伎の演技には、細部にわたるまで「型」が存在します。

これらの型は、口頭や実演を通して、師から弟子、親から子へと伝えられていきます。

屋号は、この型の伝承の系統を示すものでもあり、どの家系のどのような型を受け継いでいるのかを知る手がかりとなります。

格式の表れ

屋号は、単に芸の伝統を示すだけでなく、家柄の格式を表すものでもあります。

屋号の格付けに明確なルールがあるわけではありませんが、伝統がある屋号ほど格が上になる傾向があります。

ちなみに格が一番高いのは、歌舞伎を芝居小屋で見せるスタイルを確立した「成田屋」です。

次いで、江戸時代から続く音羽屋、高麗屋、中村屋などがあります。

(ただし、これは屋号の格に限った話で、歌舞伎界のNo. 1という観点からは、異なってきます。)

舞台における存在感

格式ある屋号を持つ役者は、舞台に立つだけで特別な存在感を放ちます。

観客は、その屋号に込められた歴史と伝統を感じ取り、より深い感動を覚えることがあります。

長年の歴史と功績

由緒ある屋号を持つ家は、歌舞伎界において長年にわたり重要な役割を果たしてきた歴史があります。

その功績は、観客からの尊敬と信頼につながり、格式を高めてきました。

社会的地位

江戸時代から続く名門の家柄は、単なる役者というだけでなく、一種の社会的地位を確立していました。その格式は、現代においても受け継がれています。

屋号に関連した楽しみかた

事前情報としての楽しみかた

役者の系譜を辿る

観劇前に役者の屋号を調べることで、その役者がどのような家系の出身で、どのような芸風を受け継いでいるのかを知ることができます。

家系図などを参照しながら、何代にもわたる役者のつながりを辿るのも面白いでしょう。

過去の舞台映像や記録を観る

同じ屋号を持つ過去の役者の舞台映像や記録を見ることで、現代の役者の演技との共通点や相違点を見つけることができます。

歴史上の名優たちの息遣いを想像しながら観劇するのも、格別な体験です。

期待感で心を満たす

有名な屋号を持つ役者の出演を知ると、「どのような演技を見せてくれるのだろうか」と期待感が高まります。

その屋号が持つ伝統や格式を意識しながら観劇することで、より一層舞台に引き込まれるでしょう。

観劇中の楽しみかた

屋号と芸風の結びつきを感じる

舞台上の役者の演技を見て、「やはり〇〇屋らしい、こういうところに特徴があるな」と感じることがあります。

屋号から想像していた芸風と実際の演技を結びつけて楽しむことができます。

名跡の重みを感じる

特に襲名披露公演などでは、新しい名跡を継いだ役者が、その名に恥じない立派な舞台を見せようとします。

観客は、その名跡の重みを感じながら、役者の決意や覚悟を共有することができます。

掛け声の知識

歌舞伎の舞台では、観客が役者の屋号や名前を呼ぶ「大向う」という掛け声があります。

役者の見せ場などで、タイミングよく掛け声がかかると、会場全体が一体となり、 特別な高揚感が生まれます。

事前に主な屋号の掛け声を覚えておくと、より深く舞台に参加することができますよ!

具体例

市川團十郎(いちかわだんじゅうろう)の「成田屋(なりたや)」

荒事の代表的な役者である市川團十郎の屋号「成田屋」を知ることで、力強く勇壮な演技を期待することができます。

また、成田屋の歴史を知ることで、荒事の芸がどのように発展してきたのかを理解することができます。

尾上菊五郎(おのえきくごろう)の「音羽屋(おとわや)」

女方の名門である尾上菊五郎の屋号「音羽屋」を知ることで、繊細で美しい女方としての演技を期待することができます。

このように、歌舞伎における屋号は、単なる役者の名前の一部ではなく、その背景にある歴史、芸風、人間関係など、様々な情報を伝える重要な手がかりとなるのです。

まとめ

いかがでしたか? 歌舞伎の「屋号」は、単なる呼び名ではなく、役者たちの誇り、歴史、そして観客との熱い繋がりが込められた、江戸時代から続く文化の結晶です。

次に歌舞伎を観る機会があれば、ぜひ役者さんの名前だけでなく、その「屋号」にも注目してみてください。客席から響く「〇〇屋!」の声に耳を澄ませば、きっと舞台の感動がさらに増すことでしょう。

コメント