「気持ちを伝える」手土産。せっかく選んだ品物も、渡し方のマナーが間違っていては、かえって相手に失礼な印象を与えてしまうことも。

特に悩ましいのが「のし(熨斗)」の存在ではないでしょうか。

「結婚祝いにはどんなのし紙を選べばいいの?」

「お見舞いにも『御祝』でいいの?」

「そもそも、どんな時にのしが必要なの?」

――そんな疑問を抱いた経験はありませんか?

この記事では、そんな「のし」にまつわるあらゆる疑問を解決すべく、のしの基本的な知識から、慶事・弔事・お見舞い・季節の挨拶といったシーン別の選び方、正しい表書きの書き方、そして意外と知られていない注意点まで、徹底的に解説します。

この記事を読めば、もう手土産の「のし」で迷うことはありません。

相手に失礼なく、かつスマートに気持ちを伝えるための完全ガイドです。

のしの基本の「き」~これだけは押さえたい!のし紙の基礎知識~

まずはじめに、のし紙の基本的な構成要素と、それぞれの意味について理解を深めましょう。

「のし(熨斗)」とは?意外と知らないその由来

そもそも「のし」とは、のし紙の右肩についている飾りのことを指します。

これは「熨斗鮑(のしあわび)」を簡略化したもので、古来より貴重な鮑(あわび)を薄く伸ばして乾燥させたものを、縁起物として贈答品に添えていた習慣に由来します。

鮑(あわび)は長寿をもたらす食べ物とされていたため、祝意を表す意味合いが込められています。

現代では、この熨斗鮑(のしあわび)を図案化した「のし飾り」が印刷されたものが一般的です。

ただし、生もの(肉や魚介類など)を贈る場合は、品物自体が「生もの」であるため、のし飾りは付けないのがマナーとされています。

この場合は、水引だけのものを選びましょう。

「水引(みずひき)」の種類と意味~結び方で変わるメッセージ~

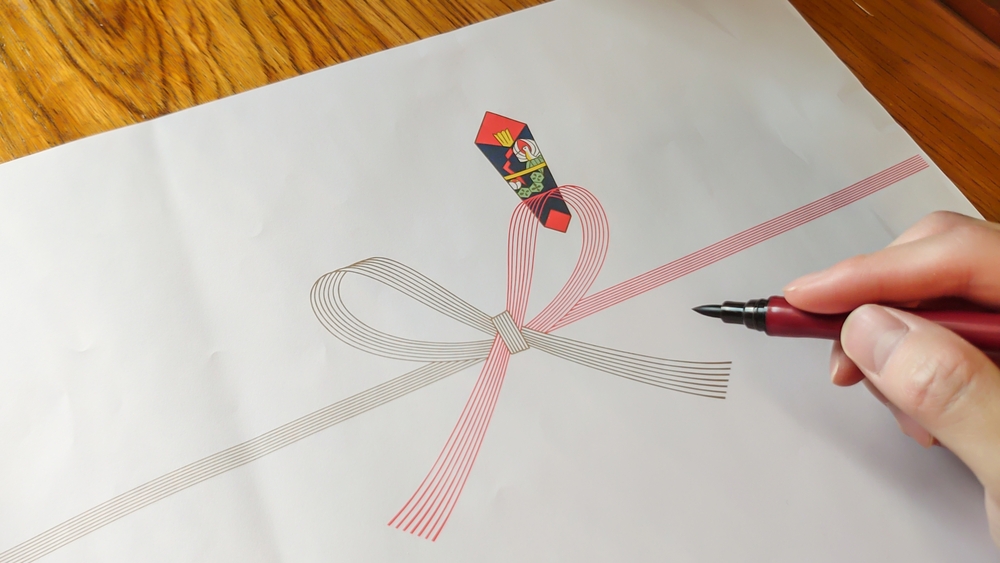

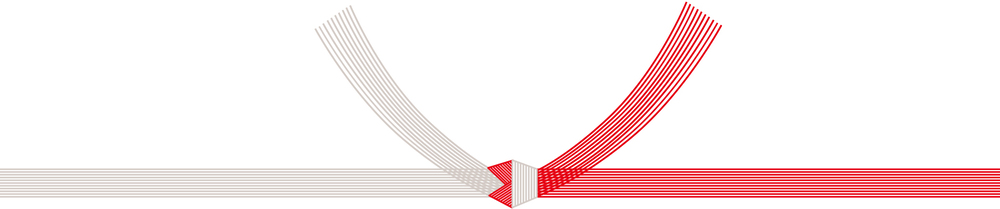

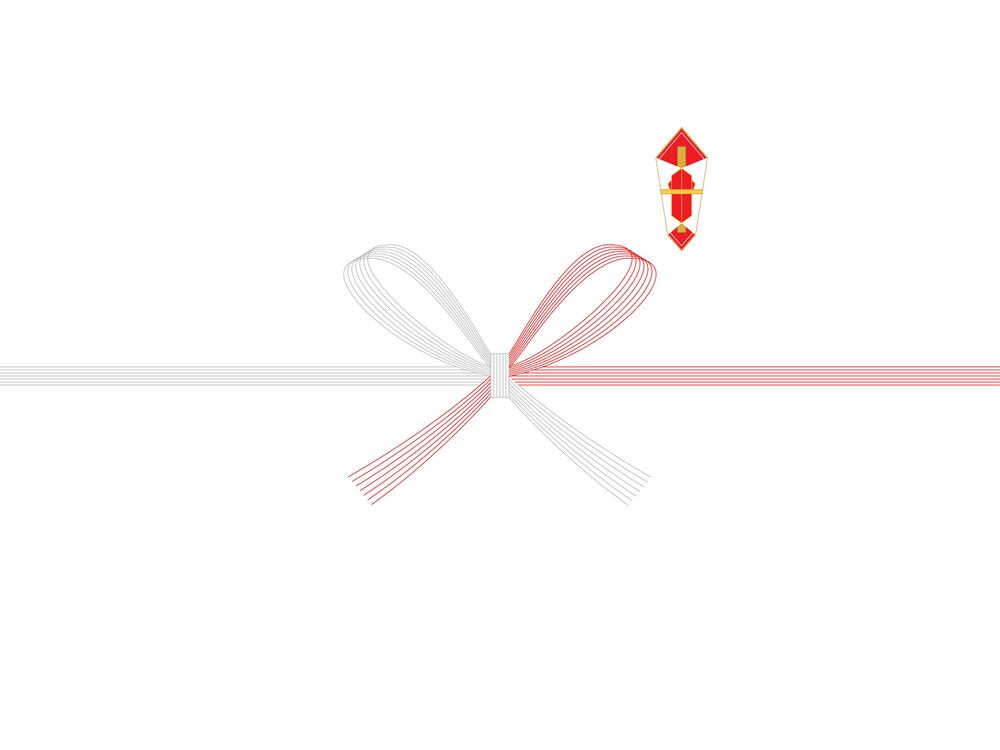

のし紙の中央でリボンのように結ばれている紐のことを「水引」と言います。

水引は、色や本数、結び方によって込められる意味が異なります。

代表的な結び方とそれぞれの意味を覚えましょう。

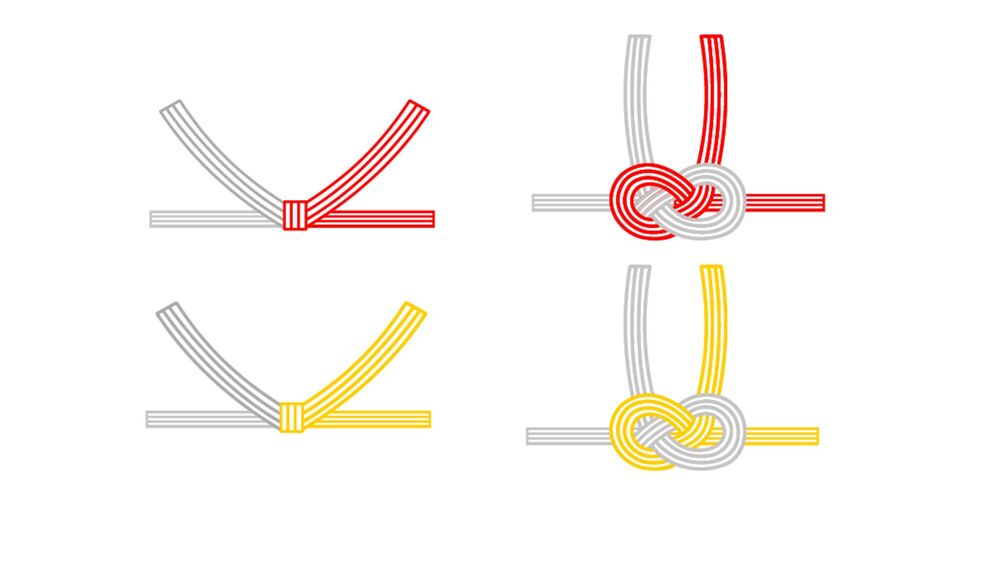

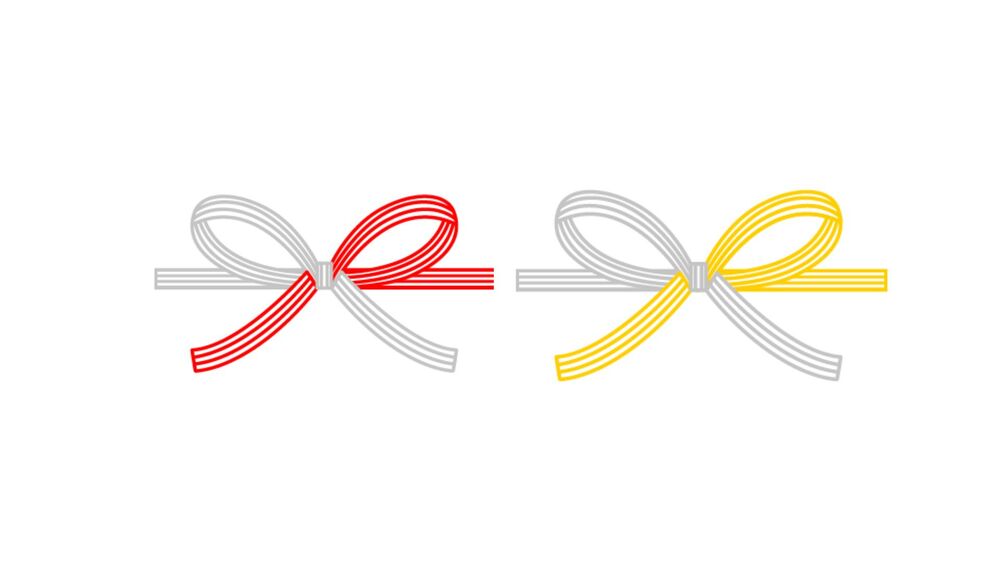

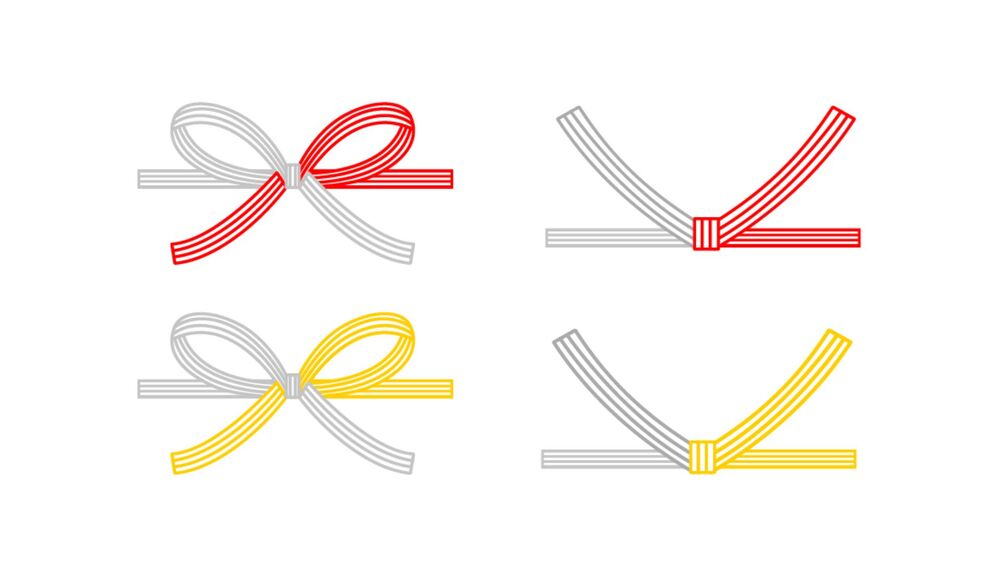

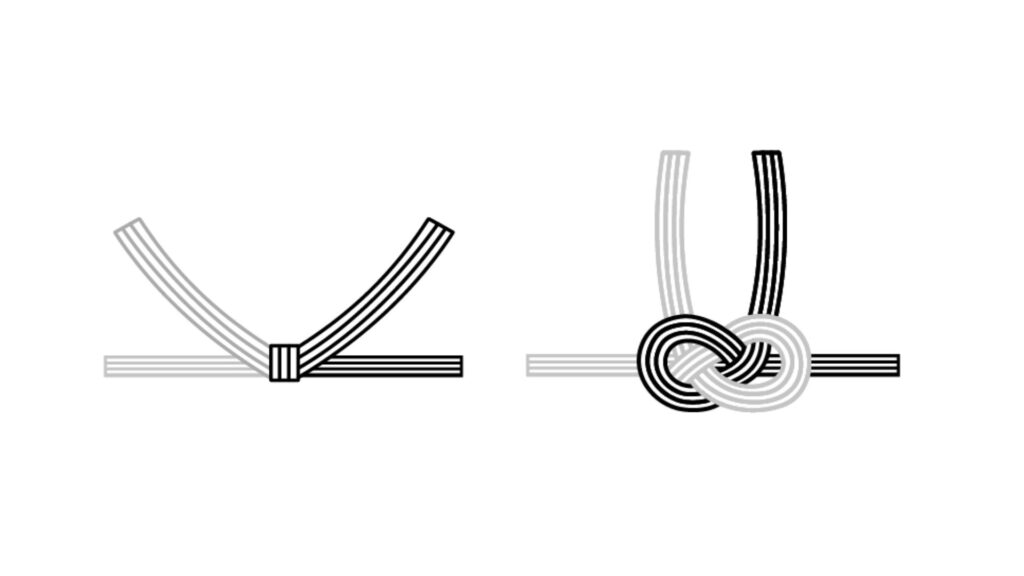

蝶結び(花結び)

見た目:蝶々が羽を広げたような結び方。

意味:何度も結び直せることから、「何度あっても嬉しいお祝い事」に使います。

用途:出産祝い、入学祝い、長寿祝い、お中元、お歳暮、お礼など。

注意点:結婚祝いや快気祝いなど、「繰り返したくない」ことには使いません。

結び切り

見た目:固く結ばれ、一度結ぶと解くのが難しい結び方。

意味:「二度と繰り返したくない」「一度きりであってほしい」という願いを込めて使います。

用途(慶事):結婚祝い、快気祝い、お見舞いなど。

用途(弔事):お香典、法事のお供え物など。弔事の場合は、二度と不幸が繰り返されないようにという想いが込められます。

あわじ結び(あわび結び)

見た目:結び切りの一種で、結び目が鮑の形に似ています。両端を引っ張るとさらに固く結ばれることから、「末永くお付き合いしたい」という意味合いも持ちます。

意味:「一度きりであってほしい」という願いに加え、「末永く」という意味も含むため、慶事・弔事ともに使えます。

用途:結婚祝い(特に関西地方でよく用いられる)、弔事全般。

水引の色と本数

慶事

紅白:一般的なお祝い事に使われます。

金銀:結婚祝いや長寿祝いなど、より格式の高いお祝い事に使われます。

本数:基本は5本ですが、より丁寧な場合は7本、豪華な場合は10本(結婚祝いに多い)などがあります。奇数が基本です。

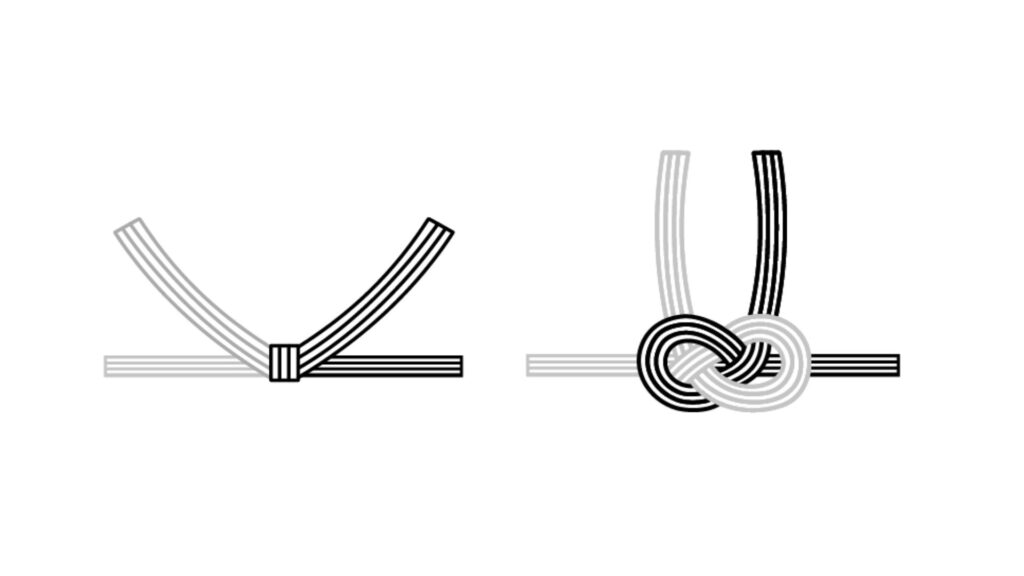

弔事

黒白:一般的な弔事に使われます。

黄白:主に関西や北陸地方などの一部地域で、法事の際に使われます。

双銀:香典などで、より丁寧な場合に用いられます。

本数:2本、4本、6本など偶数が基本ですが、最近では5本のものも使われます。

「表書き(おもてがき)」の基本~誰に、何を、誰から~

水引の上段中央に書くのが「表書き」です。これは「贈り物の目的」を示すもので、「御祝」「御礼」といった言葉を毛筆または筆ペンで書きます。

- 書く内容

贈り物の目的に応じた言葉(例:御祝、御結婚御祝、御出産御祝、御中元、御歳暮、御霊前、御仏前など)。 - 文字の濃さ

・慶事

濃い墨ではっきりと書きます。喜びの気持ちを表します。

・弔事

薄墨で書くのが一般的です。

「悲しみの涙で墨が薄まった」「突然のことで墨をする時間がなかった」といった弔意を表します。

ただし、四十九日法要以降は濃い墨で書いても良いとされる場合もあります。 - 書く位置

水引の上段中央に、水引にかからないように書きます。

「名入れ(ないれ)」の基本~贈り主の名前を正しく~

水引の下段中央には、贈り主の名前を書きます。これを「名入れ」と言います。

- 書く内容

贈り主の氏名。 - 文字の大きさ

表書きよりもやや小さめに書きます。 - 個人で贈る場合

フルネームで書きます。 - 夫婦連名の場合

夫の名前を中央にフルネームで書き、その左側に妻の名前(苗字は書かずに名前のみ)を書きます。

最近では、それぞれのフルネームを並べて書くこともあります。 - 会社名・団体名で贈る場合

会社名のみ:中央に会社名を書きます。

会社名と代表者名:中央に代表者名、その右側に少し小さめに会社名を書きます。

部署名なども同様に、名前の右側に小さく書きます。 - 3名までの連名

目上(年長者や役職が上)の人を右から順に書きます。地位に差がない場合は五十音順で書くこともあります。 - 4名以上の連名

代表者の名前を中央に書き、その左側に「外一同(他一同)」と書きます。

全員の名前は、別紙に書いて品物に添えるか、中包みに入れます。

「子供一同」「孫一同」のようにまとめて書くこともあります。

シーン別!のし紙の選び方と書き方徹底ガイド

ここからは、具体的なシーン別に、適切なのし紙の選び方と表書きの書き方を見ていきましょう。

【慶事】お祝いの気持ちを伝える

お祝い事には、喜びを分かち合い、祝福の気持ちを伝えるためにのし紙を用います。

結婚祝い

- 水引:紅白または金銀の「結び切り」または「あわじ結び」。本数は10本が正式とされています。

- のし飾り:あり。

- 表書き:「寿」、「御結婚御祝」、「御祝」

- 名入れ:贈り主の氏名。

- ポイント:結婚は「一度きり」が望ましいため、結び切りを選びます。

出産祝い

- 水引:紅白の「蝶結び」。本数は5本または7本。

- のし飾り:あり。

- 表書き:「御出産御祝」、「御祝」、「祝御安産」(出産前に贈る場合)

- 名入れ:贈り主の氏名。

- ポイント:出産は何度あっても喜ばしいことなので、蝶結びを選びます。

新築・引っ越し祝い

- 水引:紅白の「蝶結び」。本数は5本または7本。

- のし飾り:あり。

- 表書き:

新築の場合:「御新築御祝」「祝御新築」「御祝」

中古物件購入・マンション購入の場合:「御引越御祝」「御新居御祝」「御祝」

賃貸への引っ越しの場合:「御餞別(おせんべつ)」(目下の人へ)、「御祝」 - 名入れ:贈り主の氏名。

- ポイント:火事を連想させる赤いもの(ライターや灰皿、赤い花など)は避けるのがマナーです。

長寿祝い(還暦、古希、喜寿など)

- 水引:紅白または金銀の「蝶結び」。本数は5本または7本。

- のし飾り:あり。

- 表書き:

「祝還暦」「還暦御祝」

「祝古希」「古希御祝」

「祝喜寿」「喜寿御祝」

「御祝」

「寿」(長寿全般に使える) - 名入れ:贈り主の氏名(子供一同、孫一同など)。

- ポイント:それぞれの年齢にテーマカラーがある場合もありますが、のし紙は紅白か金銀で問題ありません。

昇進・栄転祝い

- 水引:紅白の「蝶結び」。本数は5本または7本。

- のし飾り:あり。

- 表書き:

「御昇進御祝」

「御栄転御祝」

「御祝」 - 名入れ:贈り主の氏名。

- ポイント:昇進と栄転では意味合いが少し異なります。役職が上がるのが昇進、役職が上がり他の部署や勤務地へ異動するのが栄転です。

開店・開業祝い

- 水引:紅白の「蝶結び」。本数は5本または7本。

- のし飾り:あり。

- 表書き:

「御開店御祝」

「御開業御祝」

「祝御発展」

「御祝」 - 名入れ:贈り主の氏名(会社名なども)。

- ポイント:こちらも火事を連想させるものは避けましょう。

お礼・内祝い

「内祝い」とは、本来「身内のお祝いのお裾分け」という意味ですが、現代では「お祝いへのお返し」として使われることが一般的です。

- 水引:お祝い事の内容に合わせます。

結婚内祝い:紅白または金銀の「結び切り」(10本)

出産内祝い:紅白の「蝶結び」(5本または7本)

新築内祝い:紅白の「蝶結び」(5本または7本)

快気内祝い(快気祝い):紅白の「結び切り」(5本) - のし飾り:あり。

- 表書き:

「内祝」(結婚、出産、新築など)

「御礼」

「寿」(結婚内祝い)

「快気祝」「快気内祝」(全快した場合)

「御見舞御礼」(退院はしたが全快ではない場合や、お見舞いをいただいたことへのお礼) - 名入れ:

出産内祝い:生まれた子供の名前(ふりがなを振ることも)。両親の連名で贈る場合は、子供の名前を中央に、その右に父親、左に母親の名前を書く形式も。

結婚内祝い:新姓、または夫婦の連名。

その他:贈り主の氏名。 - ポイント:お返しはいただいた品物の半額~3分の1程度の金額が目安です。

【弔事】故人を偲び、遺族をいたわる

弔事では、悲しみに寄り添う気持ちを表すために、控えめながらも心のこもったのし紙を選びます。

お香典(通夜・葬儀)

- 水引:黒白または双銀の「結び切り」または「あわじ結び」。

- のし飾り:なし(弔事ではのし飾りは付けません)。

- 表書き:宗教・宗派によって異なります。

事前に確認できるのが理想ですが、不明な場合は「御霊前」が無難とされることが多いです

(ただし浄土真宗では通夜・葬儀から「御仏前」を使います)。

仏式(浄土真宗以外):「御霊前」(四十九日前まで)、「御香料」、「御香典」

仏式(浄土真宗):「御仏前」(通夜・葬儀から)、「御香料」

神式:「御玉串料(おたまぐしりょう)」「御榊料(おさかきりょう)」「御神前(ごしんぜん)」

キリスト教式(カトリック):「御ミサ料」「御霊前」

キリスト教式(プロテスタント):「御花料」「献花料」「弔慰料」

無宗教・不明な場合:「御霊前」(ただし、蓮の花が描かれていないものを選ぶとより無難) - 名入れ:贈り主の氏名(フルネーム)。薄墨で書きます。

- ポイント:不祝儀袋は白無地を選び、水引の色や表書きに注意しましょう。蓮の花の絵柄は仏式専用です。

法事・法要のお供え物

- 水引:黒白、黄白(主に関西)、双銀の「結び切り」または「あわじ結び」。

- のし飾り:なし。

- 表書き:

四十九日前:「御霊前」「御供物料」

四十九日以降:「御仏前」「御佛前」「御供物料」「御供」

神式:「御玉串料」「御神饌料(ごしんせんりょう)」「御供」 - 名入れ:贈り主の氏名。四十九日以降は濃い墨でも良いとされますが、薄墨が無難な場合もあります。地域や家の慣習を確認しましょう。

- ポイント:時期によって表書きが変わるので注意が必要です。

【お見舞い】相手を気遣う気持ちを添えて

お見舞いの品には、相手の状況や気持ちに配慮したのし紙を選びます。

病気見舞い

- 水引:紅白の「結び切り」。本数は5本。のし飾りは付けないのが一般的でしたが、最近では付ける場合もあります。迷ったら付けない方が無難です。

- のし飾り:なし、または右肩に「寿」の文字がない「お見舞い用のし」(赤色の帯のみ)。

- 表書き:

「御見舞」

「お見舞」

「祈御全快」(目上の方へ) - 名入れ:贈り主の氏名。

- ポイント:「二度と繰り返さないように」という意味を込めて結び切りを選びます。鉢植えの植物(「根付く」が「寝付く」を連想させるため)や、シクラメン(「死」「苦」を連想)、菊(葬儀を連想)などは避けるのがマナーです。

災害見舞い

- 水引:水引なしの白い無地の奉書紙や白い封筒、または白無地の短冊を使います。水引をかける場合は、紅白の結び切りを使いますが、状況によっては水引なしの方がより相手に配慮した形となります。

- のし飾り:なし。

- 表書き:

「御見舞」

「災害御見舞」 - 名入れ:贈り主の氏名。

- ポイント:被災された方の状況を最優先に考え、華美にならないように配慮します。現金が最も喜ばれる場合が多いです。

【季節の挨拶】日頃の感謝を込めて

お中元やお歳暮など、季節の挨拶にも、のしは欠かせません。

お中元

- 水引:紅白の「蝶結び」。本数は5本または7本。

- のし飾り:あり。

- 表書き:「御中元」「お中元」

- 名入れ:贈り主の氏名。

- 贈る時期:地域によって異なりますが、一般的に関東では7月上旬~7月15日頃、関西では7月中旬~8月15日頃。

- 時期を過ぎた場合:

立秋(8月7日頃)まで:「暑中御見舞」「暑中御伺」(目上の方へ)

立秋以降:「残暑御見舞」「残暑御伺」(目上の方へ)

お歳暮

- 水引:紅白の「蝶結び」。本数は5本または7本。

- のし飾り:あり。

- 表書き:「御歳暮」「お歳暮」

- 名入れ:贈り主の氏名。

- 贈る時期:一般的に12月上旬~12月20日頃。

- 時期を過ぎた場合:

年内に贈る場合:「御年賀」(元旦~松の内(関東は1月7日、関西は1月15日)までに持参する場合)、「寒中御見舞」(松の内を過ぎてから立春(2月4日頃)まで)

お年賀

- 水引:紅白の「蝶結び」。本数は5本または7本。

- のし飾り:あり。

- 表書き:「御年賀」「お年賀」「賀正」

- 名入れ:贈り主の氏名。

- 贈る時期:元旦~松の内(関東は1月7日、関西は1月15日)までに持参するのがマナーです。郵送の場合は、元旦に届くように手配します。

- 注意点:喪中の相手へはお年賀を贈るのを控えます。その場合は「寒中御見舞」として松の内以降に贈ります。

暑中見舞い・残暑見舞い

- 水引:紅白の「蝶結び」。本数は5本または7本。

- のし飾り:あり。

- 表書き:

暑中見舞い:「暑中御見舞」「暑中御伺」(目上の方へ)

残暑見舞い:「残暑御見舞」「残暑御伺」(目上の方へ) - 名入れ:贈り主の氏名。

- 贈る時期:

暑中見舞い:梅雨明け後~立秋(8月7日頃)まで。

残暑見舞い:立秋~8月末頃まで。

【その他】ちょっとした手土産や謝罪の品

ちょっとした手土産・ご挨拶

- のし:基本的には不要な場合も多いですが、少し改まった気持ちを表したい場合は、「紅白蝶結び」ののし紙や短冊を使います。

- 表書き:「御挨拶」「粗品」「松の葉」(ほんの気持ちです、という意味)

- 名入れ:贈り主の氏名。

- ポイント:相手との関係性や場面に応じて使い分けましょう。親しい間柄なら、包装のみでも問題ありません。

謝罪の品

- のし:基本的にはのし紙はかけません。包装も地味なものを選び、誠意を伝えることが大切です。

- どうしても何かを添えたい場合:白無地の奉書紙や短冊に「お詫び」「深謝」などと書くこともありますが、品物だけを渡す方が相手に真摯な気持ちが伝わることもあります。水引はかけません。

- ポイント:まずは謝罪の言葉と態度が最も重要です。品物はあくまでも添えるものと考えましょう。

これで完璧!のしを選ぶ際の注意点とマナー

のし紙の選び方や書き方に加えて、知っておきたい注意点やマナーがあります。

内のし?外のし?どちらを選ぶべき?

のし紙の掛け方には「内のし」と「外のし」の2種類があります。

内のし:品物に直接のし紙を掛け、その上から包装紙で包む方法。

意味合い:控えめに贈りたい場合や、内祝いなど自分の喜びを相手にお裾分けするという気持ちを表す場合に用いられます。

メリット:のし紙が汚れたり破れたりするのを防げます。配送で贈る場合に適しています。

外のし:品物を包装紙で包んだ上からのし紙を掛ける方法。

意味合い:贈り物の目的や贈り主をはっきりと伝えたい場合に用いられます。

メリット:誰からのどんな贈り物かが一目で分かります。直接手渡しする場合に適しています。

どちらを選ぶか

一般的に、お祝いをいただいたお返しである「内祝い」や、郵送で品物を送る場合は「内のし」が、結婚祝いや出産祝いなど、直接相手に手渡すお祝いや、多くの人が集まる場へ持参する場合は「外のし」が良いとされています。

しかし、地域や慣習によって異なる場合もあるため、迷った場合はお店の人に相談するのも良いでしょう。

表書きは毛筆か筆ペンで!濃墨と薄墨の使い分け

表書きや名入れは、毛筆または筆ペンで書くのが正式なマナーです。

ボールペンや万年筆は避けましょう。

- 濃墨:慶事やお中元・お歳暮など、一般的な贈答品に使います。はっきりとした黒でお祝いの気持ちを表します。

- 薄墨:弔事(お香典、法事のお供えなど)に使います。「悲しみの涙で墨が薄くなった」「突然のことで墨をする時間がなかった」といった弔意を表します。

四十九日を過ぎた法要では濃墨を用いることもありますが、地域や家の慣習によって異なるため、確認できると安心です。

お見舞いにも薄墨を使う場合がありますが、これは相手に不幸があったわけではないため、濃墨で良いとする考え方もあります。

手渡しの際のマナー~相手に失礼なく渡すには~

品物を手渡しする際にもマナーがあります。

- 風呂敷や紙袋から出す:持参する際は風呂敷に包むか、紙袋に入れて持参し、相手に渡す直前に取り出します。紙袋のまま渡すのは失礼にあたる場合があります。

- 向きを相手に合わせる:品物の正面を相手に向けて差し出します。のし紙の文字が相手から正しく読める向きです。

- 一言添える:「心ばかりの品ですが」「お納めください」といった言葉を添えるとより丁寧です。

(手渡しの際のマナーの詳細については、関連記事「好印象を与える!スマートな手土産の渡し方&添える一言フレーズ集」もご参照ください。)

最近の傾向とカジュアルな場面での対応

近年では、あまり形式にこだわらないカジュアルな贈答シーンも増えています。

親しい友人へのちょっとしたプレゼントなどでは、可愛らしいラッピングやメッセージカードで気持ちを伝えるのも良いでしょう。

しかし、目上の方への贈り物や、結婚・葬儀といったフォーマルな場面では、伝統的なマナーを守ることが大切です。相手や状況に応じて、適切な対応を心がけましょう。

もし迷った場合は、少し控えめで丁寧な方を選ぶのが無難です。

Q&A ~こんな時どうする?のしに関するよくある質問~

Q1. のし紙の名前は旧姓?新姓?(結婚関連の場合)

A1. 結婚祝いを贈る場合は旧姓で問題ありません。

結婚内祝い(お返し)の場合は、新しい姓で贈るのが一般的です。夫婦連名の場合は、新姓の下にそれぞれの名前を書きます。

Q2. 連名で贈りたいけど、全員の名前を書くスペースがない場合は?

A2. 3名までであれば、右から目上の人順に書きます。

4名以上の場合は、代表者の名前を中央に書き、その左に「外一同(他一同)」と書き添え、全員の名前は別紙に記載して品物に添えるか、中包みに入れます。

Q3. デパートなどで購入した場合、のしはお願いできる?

A3. ほとんどのデパートやギフトショップでは、用途を伝えれば適切にのし紙を選んで名入れまでしてくれます。

遠慮なく相談しましょう。

Q4. 生ものを贈る場合の「のし」はどうすればいい?

A4. 生もの(肉、魚、海産物など)を贈る場合は、「のし飾り」(右上の飾り)が付いていない、水引だけの「掛け紙」を選びます。

これは、のし飾りが元々「熨斗鮑(のしあわび)」という生ものの代わりであったため、品物自体が生ものである場合は不要とされるからです。

Q5. キリスト教の方への贈り物の「のし」は?

A5. キリスト教には、日本の「のし」の習慣は元々ありません。

お祝い事であれば、リボンやメッセージカードで気持ちを伝えるのが一般的です。

もし、日本の習慣に合わせてのし紙を使いたい場合は、水引が紅白の蝶結びで、表書きは「御祝」などが無難です。

お悔やみの場合は、十字架や百合の花が描かれたお花料の袋を使うか、無地の白い封筒に「御花料」と書きます。

おわりに

手土産の「のし」は、一見複雑で難しく感じるかもしれませんが、それぞれの意味やルールを理解すれば、決して怖いものではありません。

大切なのは、相手を思いやる気持ちと、その気持ちを正しく伝えるための知識です。

この記事が、あなたの「気持ちを伝える」お手伝いとなれば幸いです。

のしを上手に活用して、より豊かな人間関係を築いていってください。

コメント