スマートフォンは、今や中学生や高校生にとって、友達とのコミュニケーション、勉強、情報収集、そして息抜きのためのエンターテイメントに欠かせない、非常に便利なツールです。

連絡手段として持たせているご家庭も多いでしょう。

しかし、その手軽さや楽しさゆえに、気づけば長時間没頭してしまい、「スマホ依存」と呼ばれる状態に陥ってしまう子どもたちが少なくありません。

今回は、見過ごせない中高生のスマホ依存の主な症状(サイン)と、ご家庭で今日からでも始められる対策について、一緒に考えていきましょう。

なぜ中高生はスマホに依存しやすいの?

スマホ依存は、学業成績の低下だけでなく、心身の健康や家族関係にも深刻な影響を及ぼす可能性があります。

「うちの子は大丈夫」と思っていても、実は危険なサインが出ているかもしれません。

大人以上に中高生がスマホにのめり込みやすいのには、以下のような理由があると考えられています。

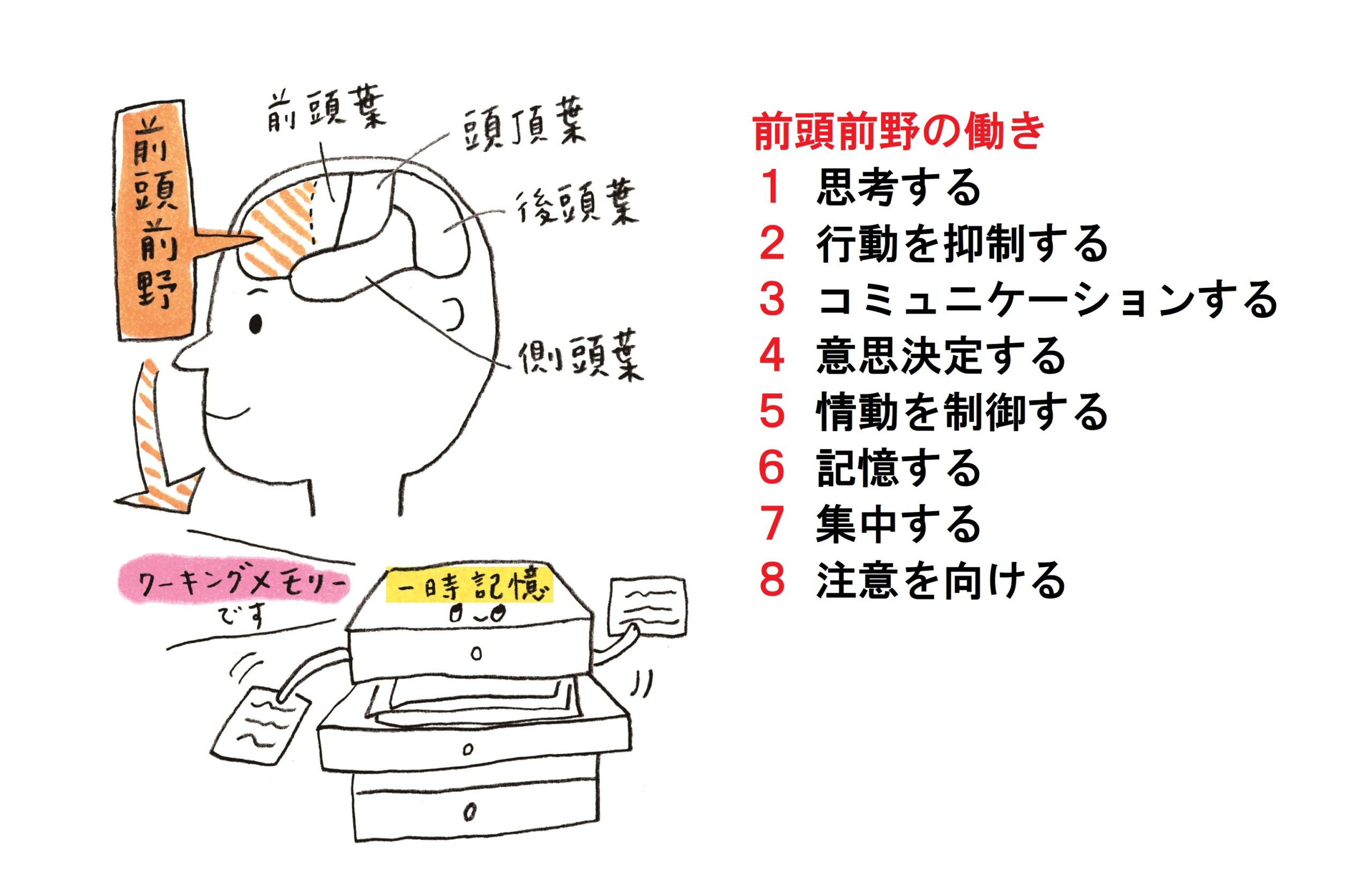

脳の発達段階と特性

前頭前野の未熟さ

感情のコントロール、衝動の抑制、長期的な計画や結果の予測などを司る脳の前頭前野は、10代後半から20代前半にかけて成熟します。

中高生の段階ではまだ発達途上にあるため、目の前の楽しさや欲求(スマホを使いたい!)を我慢したり、使いすぎによる将来的な悪影響(成績低下、睡眠不足など)を現実的に考えたりすることが大人より難しい傾向があります。

報酬系(ドーパミン)の敏感さ

新しい情報、通知、いいね!、ゲームのクリアといった刺激は、脳内で快感物質であるドーパミンを放出させます。

10代の脳はこの報酬系が特に敏感に反応しやすく、「もっと欲しい」「もっと見たい」という欲求が強くなり、結果としてスマホを使い続けてしまうループに陥りやすくなります。

スマホの使い過ぎは、脳の発達を遅らせ、学力の低下につながるかも…。

心理的な要因

承認欲求と所属欲求

この時期は、友人関係が非常に重要になり、「仲間外れにされたくない」「友達から認められたい」という欲求が強まります。

LINEのグループ、SNSでの「いいね!」やコメント、オンラインゲームでの協力プレイなどを通じて、これらの欲求を満たそうとするため、常にスマホをチェックしてしまうことがあります。

参考:FOMO: Fear Of Missing Out – 見逃すことへの恐怖

FOMO(ふぉーも)とは、英語の「Fear of Missing Out」の略で、「見逃すことへの恐怖」や「取り残されることへの不安」を意味します。

【FOMOの例】

- SNSで友人が旅行やパーティーの写真をアップしているのを見て「自分だけ取り残されているかも」と不安になる

- 新しい仮想通貨や投資が出てきたときに乗り遅れることが心配

- ソシャゲの限定キャラクターやゲーム内の資源を入手しないとほかのプレイヤーに劣ることが心配

自己肯定感の問題

現実世界での悩みやコンプレックスから目をそらすための逃避手段として、スマホの世界に没頭してしまうことがあります。

SNS上で理想の自分を演じたり、ゲームで達成感を得たりすることで、一時的に自己肯定感を満たそうとすることもあります。

ストレス対処

学校、勉強(特に受験)、友人関係、家族関係など、多感な時期特有のストレスから逃れるため、手軽な気晴らしとしてスマホに依存してしまうケースも少なくありません。

子供からしたら自分の世界に没入できるので、楽しくて仕方がないでしょうね。

社会的な要因

コミュニケーションの中心

今やLINEなどのメッセージアプリは、クラスや部活の連絡網としても使われることが多く、スマホを持っていない、あるいは頻繁にチェックしないことが、情報からの孤立や友人関係の疎外に繋がるというプレッシャーがあります。

周りの影響

友達がみんなスマホを長時間使っていると、「自分だけ使わないのはおかしい」と感じたり、逆に「自分ももっと使っていいんだ」と思ってしまったりすることがあります。

スマートフォンの特性

常時接続性と携帯性

いつでもどこでも手軽にインターネットやアプリにアクセスできるため、暇な時間や手持ち無沙汰な時に、つい手に取ってしまう習慣がつきやすいです。

多様なコンテンツと通知

ゲーム、動画、SNS、音楽、情報検索など、一台で無限とも思えるコンテンツにアクセスできます。

さらに、次々と送られてくる通知が、利用者の注意を引きつけ、使用を促します。

人を惹きつけるデザイン

アプリやサービスは、利用者の滞在時間を延ばすために、通知、無限スクロール、アルゴリズムによるおすすめ表示など、様々な心理的テクニックを用いて設計されています。

もしかして…? スマホ依存のサイン(症状)をチェック

お子さんに以下のような様子が見られたら、スマホ依存の可能性を考えてみる必要があるかもしれません。

【時間の使い方・コントロールに関するサイン】

長時間利用

気づくと何時間もスマホを触っており、注意してもやめられない。

(ちなみにスマホの使用時間は、一般的に1日1~2時間が適切とされています。)

利用時間の虚偽申告

親に隠れて長時間使ったり、使用時間を短く偽ったりする。

目的のない使用

特に目的がないのに、だらだらとスマホを眺め続けている。

中断困難

食事中や勉強中、会話中など、本来中断すべき場面でもスマホを手放せない。

(大人でもよくありますよね…。)

【精神的・感情的なサイン】

イライラ・不安感

スマホが手元にないと落ち着かない、電波がない場所だと極端にイライラする。

現実への無関心

スマホ以外の活動(勉強、部活、趣味、家族との時間)への興味や関心が薄れる。

SNSへの執着

SNSの通知を常に気にしている、「いいね」やフォロワー数を過剰に気にする、SNS疲れを感じている。

睡眠不足

夜遅くまでスマホを使い、朝起きられない、日中に眠気を感じている。

【身体的なサイン】

目の不調

目の疲れ、かすみ、視力低下。

肩こり・頭痛

不自然な姿勢での長時間利用による首や肩のこり、ストレートネック、頭痛。

その他の不調

食欲不振、倦怠感など。

【生活への影響】

学業成績の低下

集中力の低下、宿題忘れ、授業態度が悪くなる。

対人関係の変化

家族や友人との直接的な会話が減る、関係が悪化する。

生活習慣の乱れ

昼夜逆転、身だしなみに構わなくなる。

これらのサインが複数当てはまる場合は、注意が必要です。

※注意

これらの項目にいくつか当てはまるからといって、すぐに「スマホ依存症」と断定できるわけではありません。

しかし、当てはまる項目が多かったり、その程度が深刻だったりする場合、また、それによって日常生活に支障が出ている場合は、注意が必要です。

一度、お子さんの様子をよく観察し、必要であれば専門家(スクールカウンセラー、医師、地域の相談機関など)に相談することも検討しましょう。

親子で取り組む!スマホ依存への対策

スマホ依存は、本人の意志の力だけで解決するのが難しい場合もあります。

頭ごなしに叱るのではなく、親子で協力して取り組むことが大切です。

頭ごなしに強制してしまうと「んにゃろう!」ってケンカになるので、本人にルールを決めさせるのがポイントですね。

「見える化」と「対話」から始める

現状把握

まずは、お子さんが1日にどれくらい、何にスマホを使っているのかを把握しましょう。

スマートフォンのスクリーンタイム機能などを活用し、客観的なデータを見るのが有効です。

オープンな対話

「なぜそんなに使うの!」と責めるのではなく、「どんなことに使っているの?」「どんなところが楽しい?」など、お子さんの気持ちや状況を理解しようと努め、冷静に話し合う時間を作りましょう。

スマホのリスクについても、具体的に伝えることが大切です。

家庭内のルールを具体的に決める

時間制限

「1日〇時間まで」「夜〇時以降は使わない」など、具体的な利用時間の上限や時間帯を決めます。

場所の制限

「食事中や食卓には持ち込まない」「勉強部屋には持ち込まない」「寝室には持ち込まない」など、スマホフリーゾーン/タイムを設けます。

スマホを与える際に、最初からルールを決めておくと良いですよね。

親子で合意

ルールは一方的に押し付けるのではなく、必ず親子で話し合って決めましょう。

なぜそのルールが必要なのか理由も説明し、納得感を得ることが重要です。

守れなかった場合のペナルティも一緒に考えておくと良いでしょう。

親も手本を

子どもにルールを求めるだけでなく、親自身もスマホとの付き合い方を見直す姿勢が大切です。

スマホ以外の「楽しい」を見つけるサポート

代替活動の推奨

部活動、習い事、読書、スポーツ、芸術活動など、お子さんが興味を持てる他の活動を見つけ、それに熱中できるようサポートしましょう。

リアルな体験

家族で外出したり、一緒に何かをしたりする時間を増やし、スマホを使わないリアルなコミュニケーションや体験の楽しさを実感させることが効果的です。

利用環境を整える

充電場所の工夫

寝る時は、スマホをリビングなど寝室以外の場所で充電するルールにする。

フィルタリング/機能制限

有害サイトへのアクセスを防ぐフィルタリングサービスや、アプリの利用時間制限機能(ペアレンタルコントロール)などを、お子さんと話し合った上で適切に活用します。

専門機関への相談も視野に

家庭での努力だけでは改善が難しい場合や、依存が深刻で日常生活に大きな支障が出ている場合は、決して抱え込まずに専門家の力を借りましょう。

学校:スクールカウンセラーや担任の先生

医療機関:小児科、精神科、心療内科

公的相談窓口:地域の精神保健福祉センター、児童相談所

民間の支援団体:スマホ依存専門のカウンセリング機関など

最後に:焦らず、根気強く向き合うこと

スマホ依存への対応は、一朝一夕にはいきません。時には反発されたり、思うようにいかなかったりすることもあるでしょう。

しかし、最も大切なのは、お子さんのことを心配しているという気持ちを伝え続け、諦めずに、根気強く関わっていくことです。

スマートフォンは便利な道具ですが、使い方を誤ると大きなリスクも伴います。この機会に、ご家庭でのスマホとの付き合い方を一度見直してみてはいかがでしょうか。

コメント